Tejer como una metáfora de la vida y de la solidaridad para conjurar el horror del crimen se descubre en cada imagen del documental Flores de la llanura, dirigido por Rivera García, un testimonio en el que se entrelazan la atrocidad y la belleza.

Encontrar un horizonte de creación rebelde, comprometido y audaz en los tiempos de terror que definen nuestro momento histórico, pareciera una tarea compleja y por momentos aterradoramente insuficiente. El cine documental nos sugiere preguntas en las que se atisban algunas llamaradas: ¿Dónde poner la mirada para arrojar luz a la oscuridad? ¿Cómo fijar la atención en lo esperanzador? ¿Cómo construir la paradoja que teja la atrocidad con la belleza? Estas preguntas implican el cuidado de no idealizar sus respuestas, pero sí de entregarles su justo valor para potenciar narrativas que aborden, desde lo periférico y poético de la experiencia humana, aspectos tan cruciales como el dolor, la rabia, el desasosiego, la injusticia y la desesperanza en la que con mucha facilidad pueden caer nuestros relatos.

Para proponer algunas ideas acerca de estas preguntas compilaré aquí algunas de las reflexiones más significativas que he tenido en torno a la realización del cortometraje documental Flores de la llanura[1] (2021) y cómo ha sido construido el tono poético y narrativo de la película durante el proceso de documentar lo que ocurre en el seno familiar de un grupo de tejedoras nn´anncue ñomndaa del pueblo de Suljaa´ en Guerrero, México, después de transitar un proceso jurídico y emocional con relación al feminicidio de Silvia, prima de Yecenia López, la protagonista de esta historia.

Ser tejedora de hilos, tejedora audiovisual y tejedora-antropóloga, me ha llevado a hilar relaciones, coser vínculos, bordar formas de narración con una investigación acorde a las búsquedas no convencionales de abordar temas crudos y dolorosos en la dignidad, en los horizontes comunes donde todos hacemos parte de la hechura y confección del relato puesto en escena. La antropología audiovisual ha sido una de las disciplinas que han sostenido lo que en un primer momento fue una investigación textil, que derivó en varios ejercicios audiovisuales y, finalmente, en la composición del documental Flores de la llanura.

Entre los márgenes creativos de la puesta en escena y lo que vemos en la pantalla, se encuentra lo que yo llamo “el revés de las costuras”, es decir, la parte posterior de un tejido que queda invisible a la mirada observadora que fija su atención al lado anverso de una estructura textil. Este espacio oculto y a la vez tan vital e importante puede leerse como el detrás de cámaras, las decisiones que quedan ocultas a la selección que en el montaje se descarta o bien a la capacidad de poner la mirada, el oído y la atención a lo adyacente, lo tangencial y no evidente de una historia.

En el mundo andino existe una preocupación sobre cómo se exhiben los textiles arqueológicos en las salas de los museos. En Bolivia, Elvira Espejo, antropóloga y tejedora aymara, dice que cuando las tejedoras entraban al museo se sorprendían al ver que el montaje de las piezas textiles sólo permitía observar el anverso de los textiles ya que el reverso estaba tapado, dejando excluido el corazón del textil, el espacio sagrado donde se encripta el secreto de su hechura. “No se puede hablar de una sola cara del tejido como si fuera una superficie textil aislada. Sería como separar el cuerpo de la mente” (Arnold y Espejo, 2013: 54).

El reverso o el interior de un tejido ha sido tan vital que incluso ha servido para identificar cuerpos de personas desaparecidas. Entre 1980 y 2000 ocurrió en Ayacucho, Perú, una masacre cometida por el grupo terrorista Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y la represión militar. La violencia armada acabó con la vida de casi 70 mil personas, la mayoría de la población indígena. Tiempo después, al abrirse las fosas clandestinas, hicieron presencia los familiares para identificar los cuerpos. Fueron las mujeres, en su mayoría tejedoras quechuas, quienes se valieron de su tacto entrenado para reconocer prendas tejidas por ellas, que aún portaban los cuerpos[2].

Este poder del tejido y sus entramados invisibles, para el observador inexperto es quizá la imagen que me permite en este texto-textil explorar las dimensiones poéticas del documental, sus evocaciones, el revés de sus costuras que como mapas van trazando un camino narrativo hacia la belleza del compartir haciendo cine, de hacer de la experiencia cinematográfica un ritual, una forma de transformar el dolor, de reconocernos distintos porque, como en todo proceso ritual, ocurre una transformación.

[1] https://vimeo.com/538764835

contraseña: floresdelallanura

[2] Este testimonio fue compartido por Julissa Mantilla, abogada peruana y responsable de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú durante el Foro Internacional sobre Tortura y Desaparición Forzada Cometida por Particulares, celebrada en la Ciudad de México en julio del 2016. Información disponible en: http://revoluciontrespuntocero.mx/perspectiva-de-genero-en-investigacion-de-tortura-se-ha- ignorado-pese-a-que-permite-mayores-niveles-de-justicia-mantilla/

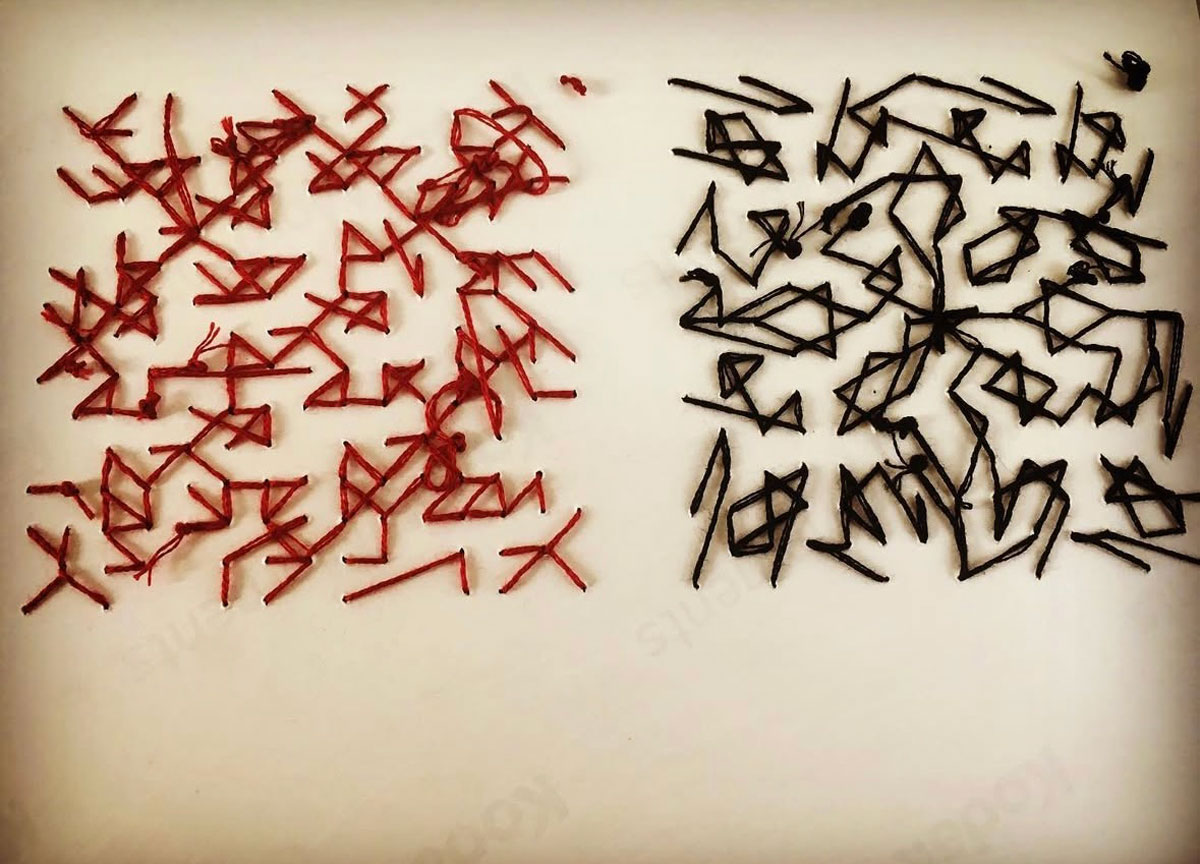

El revés de una fotografía bordada. Fotografía Mariana X. Rivera

Flores de la llanura nació de una preocupación colectiva por retratar la violencia que aqueja a muchas mujeres en el país, pero en particular al sentirnos perturbadas e indignadas por el terrible feminicidio de Silvia en 2018. Silvia era prima de Yecenia, la protagonista de la película, tenía 28 años y dos hijos pequeños cuando fue asesinada por su esposo. Este evento desgarrador nos hizo recurrir al cine para contar un evento sumamente doloroso que sirviera para dar fuerza y evidenciar la lucha sutil pero persistente de las mujeres de su familia que a través de su oficio textil expresan la mayor de las resistencias. El reto fue construir un relato con profunda dignidad y cariño pensando en los hijos que Silvia dejó y en cómo entenderán la película cuando sean mayores. Esta película fue construida con símbolos, metáforas, imágenes y sonidos evocativos, casi oníricos, que sirven para contar una historia dolorosa, poderosa y reparadora. Es una historia de duelo que atestigua cómo las tejedoras se reponen y denuncian esta dolorosa realidad desde la belleza de su oficio, la poesía de su lengua y las metáforas en torno a la vida y la muerte que tiene el conocimiento textil. Se rescata la sonoridad y el ritmo producido en los cuerpos de las tejedoras cuando realizan los procesos de tejer en telar de cintura. Así mismo, las imágenes oníricas borran la frontera entre el gesto documental y la ficción para dar lugar a una realidad perturbadora y, al mismo tiempo, entrañablemente reparadora, evidenciando que el tejido no es sólo una metáfora de unión, sino uno de los lenguajes más maravillosos que utilizan las mujeres para comunicarse y transmitir a las nuevas generaciones las memorias emocionales y culturales.

Estos elementos rituales y poéticos que se construyeron en la película fueron pensados en colectivo, en diálogo y resonancia con las tejedoras, basándose en una investigación profunda y prestando ojo y oído a lo improbable: al revés de las costuras. Esto se traduce en el tratamiento poético al prestar atención a los sonidos rítmicos del telar de cintura, a los símbolos del universo textil y femenino del territorio ñomndaa.

Para acercarse a sociedades no fococentristas hace falta una mirada periférica –decolonizar la mirada- que busque otro lugar de información que no sea el discurso hablado o escrito, y la imagen, sea pictórica o fotográfica y su montaje, son fuentes de información subterráneas que comunican sentidos ocultos, en ocasiones contrapuestas con el discurso escrito. (Bustos, 2019: 74).

“Cuando un telar cumple su ciclo y llega a su fin, decimos que muere, pero en realidad nace como un textil. Es así como las mujeres tenemos el don de dar vida”.

Fotograma: Jessica Villamil

Sumado a la visión periférica del universo textil y del abordaje al feminicidio de Silvia, se asoma el elemento poético ¿Qué tiene la poesía que captura la imaginación? (Stoller, 2020: 23). La poesía es uno de los discursos emocionalmente más movilizadores. Está en la forma de enunciar aquello que se encuentra en las profundidades de la oscuridad, en el dolor y el desasosiego. La poesía no necesariamente se engendra en lo bello, sino en la fortuna asertiva de poder compartir aquello que sentimos de una manera entrañable.

La poética está contenida en la capacidad para comunicar con el lenguaje de las emociones; apela a la capacidad sensorial de una obra para transmitir atmósferas emocionales; utiliza el lenguaje oral o escrito, pero también prescinde de este. Los silencios, la pantalla en negro, el vacío o la ausencia pueden ser formas poéticas profundamente potentes para comunicar emociones.

En el libro Poéticas de la resistencia. El video indígena en Colombia, editado por Pablo Mora (2015), hay un texto poderoso de la realizadora Fernanda Barbosa, del pueblo piaroa de la selva del Vichada, en Colombia, que es muy pertinente para lo que queremos contar a continuación:

En el mirar, escuchar, sentir, palpar, oler y significar, el indígena construye una comunicación especial basada también en lo colectivo, en el armonizar con los demás, en la sabiduría con la que puede acordar y visibilizar. El telar es un buen ejemplo de ello: una mujer indígena, sentada en frente, teje y reconstruye parte de su pensar. Tal vez nunca lo sabrá explicar, pero el tejido es suficiente para entender parte de su cosmovisión (2015: 141).

Este saber colectivo del que habla Barbosa, que proviene de la sensibilidad sensorial sobre cómo transportamos las experiencias del entorno sobre el cuerpo y luego cómo son articuladas con la oralidad, con la música, con la poesía, con el tejido o con el cine, hacen parte del ejercicio poético que en cada sistema cultural puede expresarse de manera distinta.

“Un poema no tiene únicamente una función de entretenimiento. Un poema cambia las relaciones con el mundo cuando puede tocar el mundo” (Pey, 2012: 57).

Este abordaje etnopoético es muy interesante para pensar una de las posibles interpretaciones sobre lo poético de la cultura ñomndaa y también para analizar cómo la búsqueda narrativa, sonora y visual en la realización de la película se convierte en una metodología para la búsqueda de un lenguaje evocativo, más que literal o informativo.

Durante el proceso de la película y su investigación encontramos varios niveles o abordajes para pensar en la poética:

- La poética del hacer textil, de la lengua, la oralidad y la cultura de las mujeres nn´anncue ñomndaa.

- La poética que habita la película en sus distintos procesos de producción, en particular en las secuencias y el desarrollo narrativo, visual, sonoro y simbólico, así como en los modos de representar el dolor ante el feminicidio.

- La poética de las formas de la resistencia: los talleres de telar de cintura que imparten de manera gratuita para niñas, la articulación de la radio comunitaria, la música, la danza, los relatos y los rituales.

Para encontrar, articular, evidenciar y construir una poética en común se hace necesario acompañar y conocer las historias que se quieren documentar de primera mano, no desde la lejanía emocional que a veces tienen las entrevistas, sino aquellas narrativas que se inscriben en los cuerpos, en los lenguajes no verbales, en los gestos y los sueños. Para esto necesitamos herramientas que propicien espacios seguros; para que ese saber se desenvuelva, crezca y se transforme.

Flores de la llanura se convirtió en un ritual, con una narrativa centrada en las historias de las tejedoras y no en el victimario. En el proceso nos dimos cuenta de que no era necesario señalar para castigar, sino tomar una historia que atravesaba el cuerpo por el dolor que sentíamos todas; para construir un relato de dignidad a través de la belleza de la creación textil, audiovisual y poética; para recomponer los lazos rotos por la violencia.

Quizá lo más importante de esta película fue el grito de alegre rebeldía. Entregarnos al disfrute durante el proceso, al gozo, a reírnos, imaginar, abrazarnos, llorar y sentirnos apoyadas unas en otras. Al escuchar nuestras voces encontramos también las voces de otras mujeres, de otras historias, de otros caminos igual de luminosos y complejos, pero menos afortunados de encontrar lo que sucede en los espacios que nos regalan la creación audiovisual y textil.

Fotograma: Jessica Villamil

La película subsana el silencio forzado que muchas mujeres perpetúan ya sea por miedo, vergüenza, prejuicio o marginación. Flores de la llanura pone el dedo en la llaga, en la herida profunda de una sociedad que hace normal la situación, la esconde y la silencia. Aprendimos que la potencia del cine está en agrietar, en mostrar las costuras ocultas, en palparlas con su tacto audiovisual para encontrar dispositivos narrativos que sean evocativos, que aborden de forma sensible lo que se desprende del dolor y movilicen a sus espectadores.

Referencias:

-Arnold, Denise y Elvira Espejo (2013). El textil tridimensional: la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto. La Paz: ILCA.

-Barbosa, Fernanda (2015). Comunicación indígena o la realidad con ojos de mujer. En Poéticas de la resistencia. El video indígena en Colombia. Pablo Mora (ed.). Bogotá: Cinemateca Distrital, IDARTES. pp.141-160.

-Bustos Echeverry, Daniel (2019). Tejidos Subterráneos. En Papel de Colgadura. Vademécum gráfico y cultural. Vol.18. Cali: Universidad ICESI.

-Pey, Serge (2012). Nierika. Cantos de visión de la contramontaña. México: Instituto de Investigaciones Filológicas. UNAM

-Stoller, Paul (2020). Antropología ralentizada en un mundo acelerado. En Revista de Antropología Iberoamericana. Madrid. Vol. 15. No.1. 11-30 pp. DOI: 10.11156/aibr.150102

A Film

el Atlántico avanzando sigilosamente hacia las playas de aquellas costas al sur de Nueva Inglaterra

y no lejos de allí aquel pueblo

donde inevitablemente creciera la impaciencia

sí eso es lo que recuerdo

y también el tiempo

volviendo a prestar sus manos para alcanzar la dicha bajo ese estío

donde ninguna distancia se quedara en lejanía

pero no siempre la paciencia sabe encontrar aquello que espera o ha perdido

y aun el más hondo entusiasmo

es alcanzado por la lenta erosión de la fatiga

así aquella historia

aquellas vidas

contadas por Robert Mulligan

en su hermosa e inolvidable película verano del 42

A Camilo Delgado

*Álvaro Rodríguez Torres, tomado de su libro Recordándole a Caroll (1974-1977)