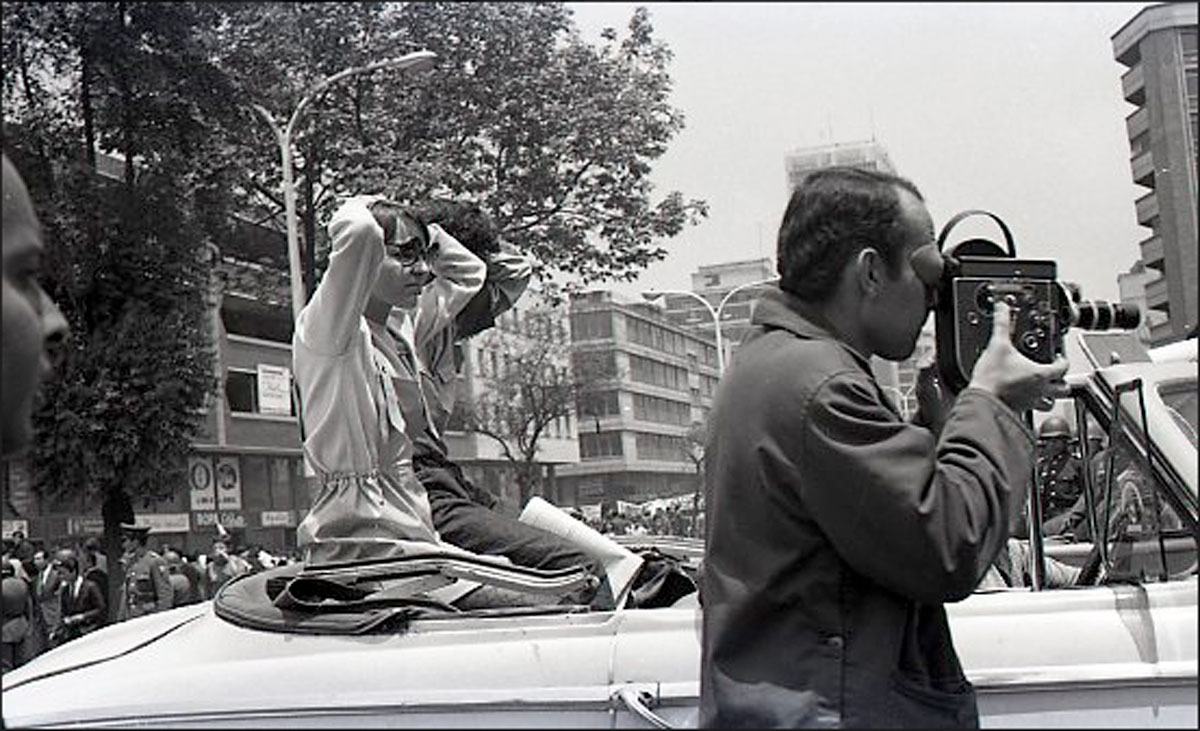

El cine de Carlos Álvarez se asomó al primer año de la década de 1970 con furia redoblada. En 1968, después de agitar las aguas mansas de la escritura sobre cine en Colombia, el crítico y documentalista santandereano hizo un cortometraje muy en la línea del emblemático Now! (1965), del cubano Santiago Álvarez . En Asalto (1968), recortes de prensa, fotografías y una canción del chileno Víctor Jara vertebran una denuncia de la toma del ejército a la Universidad Nacional, en reacción a las protestas estudiantiles por el alza en el transporte público.

Empieza la década, termina el gobierno de Carlos Lleras Restrepo que impulsó políticas desarrollistas encaminadas a conjurar el miedo al levantamiento social e, incluso, maniobró una reforma agraria apoyada por una parte del campesinado que luego se organizaría en la ANUC. El 19 de abril de 1970, Misael Pastrana se proclama presidente en unas elecciones hoy casi que unánimemente consideradas fraudulentas. Camilo Torres había muerto unos años antes y las guerrillas de izquierda no paran de crecer. Ese es, grosso modo, el ambiente político detrás de los seis minutos de metraje de Colombia 70. Nada de lo dicho en este párrafo se muestra o se alude, y sin embargo está ahí, palpitando por debajo de las imágenes.

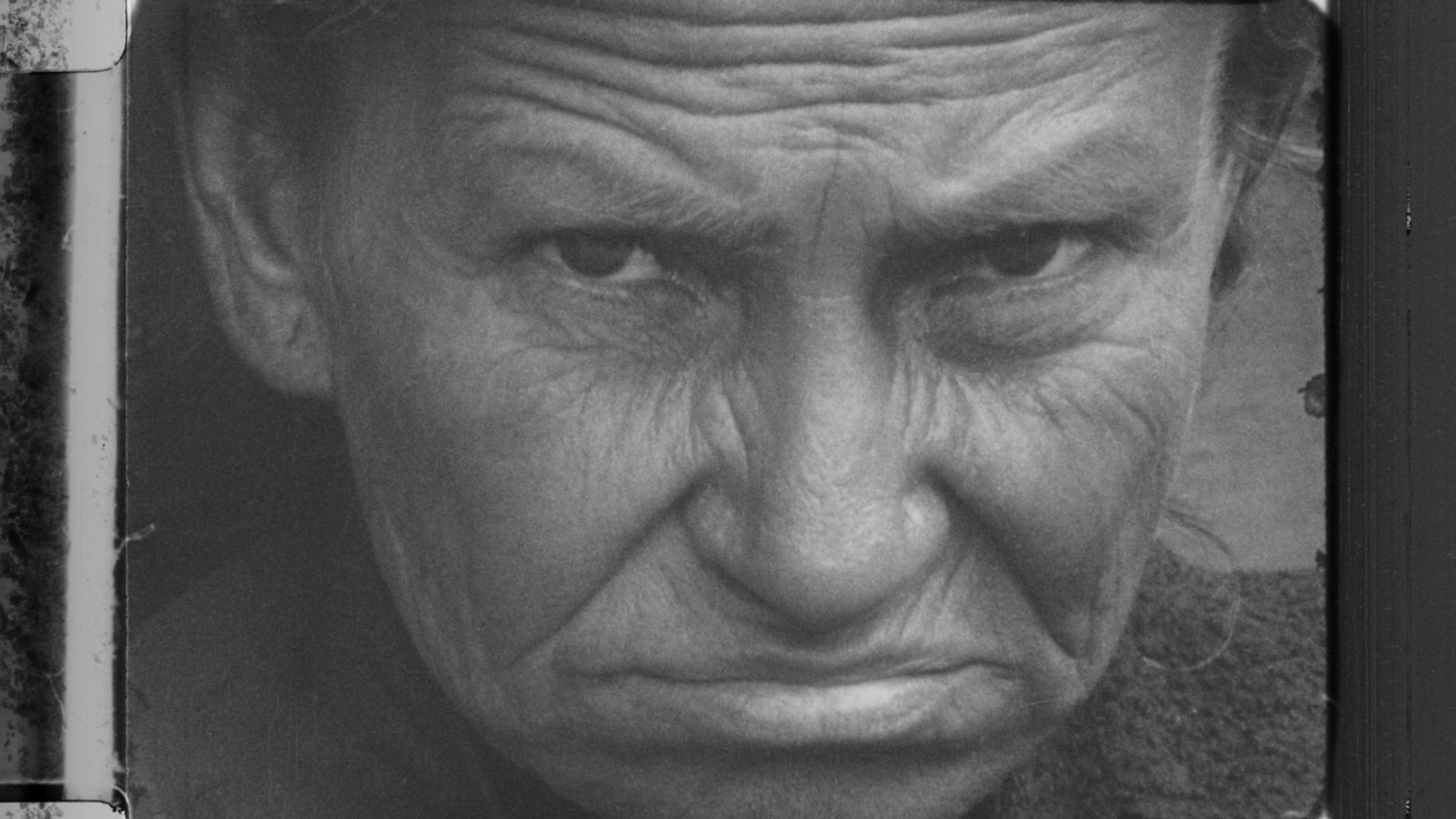

En Colombia 70 los recursos expresivos de Álvarez cambian, si se tiene como referente su corto anterior. Se trata ahora de otro tipo de cine de agitación, de cocción más lenta. Aquí vemos el (alto) contraste de dos mundos. Una mujer de edad adulta que pasa su tiempo sentada en una calle del centro de Bogotá, donde no pide limosna ni intenta interactuar: solo permanece y persevera. Duerme ahí mismo, recostada en un muro de las oficinas de Kodak en Colombia. La cámara la captura en distintos planos: tan cerca que se pueden ver las arrugas como mapas de su rostro, o tan lejos que se alcanza a percibir las marcas del contexto, la agitación de Bogotá, los cambios de ritmo de las distintas horas del día, como si se tratara de una versión en contraplano de una sinfonía de ciudad.

El otro mundo es, cómo no, el de la propia Kodak, el mundo de la “alegría de vivir” y la “alegría de las fiestas”. El lenguaje publicitario (es la apropiación de un comercial de la empresa fotográfica) con todo su empeño y capacidad de cubrir lo real, o de ofrecer una versión edulcorada y engañosa. ¿Qué choque y qué cine puede surgir de esta contradicción? Por un lado, los discursos oficiales del país de 1970 con sus ambiciones de modernidad, en buena parte aupadas por la amistad con el amigo del norte: los Estados Unidos. Progreso y aceleración listos para ser capturados en empaques fotográficos brillantes. Por otro lado, el tiempo detenido y premoderno de la miseria. Dos mundos, dos cines. No parece haber posibilidad alguna de que se encuentren o se reconozcan.

En el texto “El tercer cine colombiano”, publicado por la revista Cuadro en 1978, Álvarez hace un juicio inapelable sobre la llamada “generación de los maestros” (Francisco Norden, Guillermo Angulo, Alberto Mejía, Jorge Pinto, entre otros), un grupo de cineastas que en la década de 1960 sembraron una idea —o una esperanza— de renovación estética, pero que “hicieron y siguen haciendo documentales en brillantes y primorosos colores kodak”. El crítico y realizador se refería a la captura del impulso artístico de estos “maestros” por una burguesía “que necesitaba realizadores de cine que publicitaran sus ‘triunfos y adelantos’”. Fue un juicio sumario, cuya “justicia” habría que revisar caso por caso, pero sobre todo una estrategia táctica para abrirle paso y darle un lugar a un cine que se desprendiera del corsé institucional y cuestionara a fondo no solo la realidad sino la representación hegemónica de esa realidad.

El método del cine de los 4 minutos

En 1968, el mismo año de Asalto, Carlos Álvarez había formulado la tesis de un cine documental de cuatro minutos, hecho con las mínimas condiciones y donde no importara tanto la hechura como la urgencia de algo por decir. El cine tenía que poder hablar de muchos asuntos, y para traer esos temas urgentes al debate social era necesario poder exhibir las películas, no solo hacerlas.

“El público es el 50% del film”, escribía Álvarez en el texto citado. “Los films son apenas detonantes de una discusión sobre una realidad mostrada en el film y sirven para abrir la revisión de esa realidad encubierta por los medios de comunicación oficiales y por la ideología burguesa. Al hacer films de 4 minutos que abarcarán hoy el problema de la mendicidad, mañana el de la alienación religiosa, pasado mañana el de la represión estudiantil y así sucesivamente, podríamos tocar muchos temas y abrir la discusión sobre puntos que permanecían ocultos o tapados”.

Y agregaba, de forma programática —pues los textos de Álvarez son claramente manifiestos que se integran a la escritura cinematográfica de esos años agitados—: “Claro que son films ‘incompletos’, más bien ‘provocadores’, que apenas enunciaban el problema y que eran ‘completados’ por los espectadores”. Desde su propio título, el corto de Carlos Álvarez se muestra sujeto a un contexto histórico. La pregunta que surge es, entonces, cómo lo podemos leer hoy, cómo nos interpela en tanto espectadores del presente.

Los debates en el cine colombiano son circulares. Nunca se cierran ni se resuelven. Colombia 70 plantea al menos dos debates que tienen plena vigencia para el cine que se hace hoy en el país. La tradición de representación de la marginalidad o la pobreza, que ha derivado en el ineludible problema de la pornomiseria. Y las ansiedades respecto a la imagen del país que proyecta el cine y el ingente reclamo de imágenes amables y publicitarias. Lo que une a estas dos discusiones es la posición del cine frente al poder, ya sea económico, político y cultural.

Como lo muestran sus textos y películas, la posición de Carlos Álvarez como cineasta, crítico y ciudadano era radical. No había posibilidad de negociar con la hegemonía. Solo se podía combatirla. Lo afirmó enfáticamente y Colombia 70 es una suerte de ilustración de esta fractura: “Claro que hay otro mundo lleno de colores, niños gordiflones y condiciones opulentas de vida que es el de la burguesía, pero precisamente para ellos y para alabarlos está la otra vertiente del cine colombiano opuesta a la nuestra”.

El legado de Carlos Álvarez, que incluye las obras de Julia Sabogal, está siendo restaurado y puesto a circular después de años de silencio. Es importante no solo como obra del pasado, sino como gesto que se activa en el presente. Ese archivo y de imágenes y gestos va a entrar, sin duda, en nuevas obras, que permitirán vivificar los lazos entre presente y pasado. Un ejemplo de ello es lo que hizo El film justifica los medios (Dir. Jacobo de Castillo, 2021), una obra en la que el cine documental de Carlos Álvarez encuentra un lugar de diálogo con las luchas actuales por la justicia, la equidad y la recuperación social de los medios de producción. Se trata también de luchas incompletas que nos corresponde a todos mantener vivas.