Laboratorios Frankenstein©

Le doy a lo que es natural

un aspecto artificial… los cielos

por los que esperé para Le Sang

des Bêtes parecen cielos de estudio.

Georges Franju

Los dilemas ante una realidad sobresaltada por la amenaza de los narcos y su larga secuela de corrupción en la geografía mexicana definen la suerte de los personajes que protagonizan la novela cinematográfica de Juan Villoro en la que se recuerda con su título un film emblemático de Andrzej Wajda: La tierra de la gran promesa. Una tierra que es vista con rayos x a través de su trama para examinar las condiciones de salud mental, creativa y sociopática de México, aunque también podría tratarse de cualquier otro país del continente, con sus matices de crueldad delictiva, donde el crimen parece una forma perversamente natural de la supervivencia.

“Lo raro es normal aquí, espero que no lo hayas olvidado”, asegura en la novela el Calvo Benítez, un cinéfilo de pasiones fundamentalistas con el arte que lo desencanta por su deterioro y le hace extrañar a los clásicos. “Es un exotismo pensar que México es raro para los extranjeros: ¡es más raro para nosotros! La costumbre es a lo que no te acostumbras”.

“Lo raro es normal aquí, espero que no lo hayas olvidado”

La costumbre a la que es difícil acostumbrarse revela que la diferencia de estilos no está en la muerte sino en la matada cuando se trata del exotismo del crimen.

Platicando con quien fuera su compañero de universidad, el documentalista Diego González, sobre quien recae todo el peso de la trama, Benítez también asegura que las series de narcos enseñan un mundo opulento y, para la miseria ambiente del continente, envidiable cuando la audiencia descubre el delirio de sus mansiones y la forma como Pablo Escobar –y habría que agregar: sus compadres delictivos– se ha convertido en el Hamlet latinoamericano –o en un personaje de la tragicomedia tóxica del narcotráfico: el Chapo Guzmán se transformó en el Chapo del Ocho cuando se burló de las autoridades mexicanas en 2015 al fugarse por un túnel de kilómetro y medio cavado desde su celda en El Altiplano, un penal de máxima seguridad que para el Chapo fue un chiste–.

“Qué tiempos tan mediocres nos tocaron”, agrega Benítez. “El buen cine no refleja la realidad, la inventa”.

González, enfrentado a la vida de sus personajes a un lado y otro de la cámara, cuando filma sus testimonios y las imágenes se convierten en pruebas para atrapar a un narco que se encontraba en algún lugar secreto, hace del cine un argumento que influye en los testimonios de la realidad.

“Entrevistaste en la clandestinidad al hombre más buscado de México y no le avisaste a la policía”, le dice a González la fastuosa mujer del productor de sus documentales en Barcelona. “Para muchos, eso te convierte en cómplice de un narco. Meses después, cuando se proyectó tu documental, lo atraparon por las pistas que dejó ahí. Para otros muchos, eso te convierte en un doble traidor: no ayudaste a la justicia y jodiste a ese señor…”.

Villoro interroga entre líneas al lector sobre sus certezas ante la pantalla y de qué manera las imágenes reflejan la vida filmada –o su espejismo– en dos tiempos: en el tiempo del rodaje y en el futuro de la proyección, que revela una parte del rompecabezas al que conocemos como la realidad según las decisiones que se tomen durante el proceso de montaje o por la perspectiva de la cámara que recrea un fragmento del mundo.

Tras el exilio de González hacia España por el miedo ambiente que se respira en México y de observar con la perspectiva del telescopio invertido al país que dejó atrás, la arquitectura de su documental sobre el narco es puesta en duda cuando el oficio de filmar demuestra ser una manipulación tecnológica que reproduce la ilusión de algo tan difuso como la memoria.

La muerte perseguirá una vez más a González en su regreso temerario a México para ajustar las cuentas con su pasado judicial, aprovechado por Villoro para matizar su inventario de la corrupción en términos legales con la presentación de un abogado llamado Carlitos, sobre el que le dice su padre a González: “Nadie es tan leal como un mafioso y no te olvides de que el segundo apellido de Carlitos Santiago es Leal”.

¿A qué puede ser leal un realizador: a su oficio; al tema que le descubre una forma narrativa –considerando una pregunta de dimensiones épicas: ¿cómo organizar las horas de archivo que suelen agolparse en la biblioteca audiovisual de un rodaje?–; a los personajes que revelan sus secretos con la confianza que desvanece la presencia invasiva de una cámara?

El cine documental es una acrobacia filmada que depende del azar y de sus oportunidades para acercarse a un concepto tan elástico como la realidad –“lo que existe”, según la definición tajante de María Moliner, que agrega: “lo que una cosa es, prescindiendo de la apariencia con que se presenta a los sentidos”–, imponiéndole al espectador la visión de lo que puede ser uno de los tantos destinos simultáneos que conviven en el mundo.

¿Así que esto no es una pipa?

Monsieur Magritte desvirtuó las convenciones del lenguaje y de sus percepciones con una frase tan sencilla como la que acompaña sus variaciones sobre la representación de una pipa en distintas pinturas –L’usage de la parole (1928-1929); L’air et la chanson (1964); Les deux mystères (1966)– escribiendo en cada una de ellas, bajo la imagen de la pipa: Ceci n’est pas une pipe.

¿Así que esto no es una pipa?

Una pipa de la que han brotado como el humo especulaciones infinitas de parte de sus intérpretes, coincidiendo al menos en dos cosas: la imagen no es una pipa porque no es una pipa que pueda fumarse y las palabras que nos dicen que la pipa no es una pipa tampoco son una pipa porque son palabras que no pueden fumarse como se fuma una pipa.

La realidad en el cine tampoco es la realidad: es otra representación que no puede “prescindir de la apariencia con que se presenta a los sentidos” cuando una proyección es una experiencia sensorial, moldeada por el artificio tecnológico con el que se organiza un relato cinematográfico para explorar la visión y los sonidos del mundo.

El reto de imitar, con la mayor fidelidad posible, el aliento de la vida, fue un acertijo desde la primera imagen fotográfica que realizó Daguerre en 1838 de un ser humano, retratado en el Boulevard du Temple en París, hasta los experimentos que realizaría el británico Eadweard Muybridge en las décadas de los años 70 y 80 del siglo XIX. Muybridge demostró que Degas, en Le Faux Depart (1869-1871), se interesó por el dramatismo antes que por la exactitud anatómica de la imagen cuando pintó un caballo galopando con sus patas delanteras y traseras en direcciones opuestas. Otro galope, retratado por Muybridge, le enseñó al ojo, que observó las imágenes en las que se detallaba el movimiento animal con precisión fotográfica, que los caballos avanzan proyectando sus patas en la misma dirección para galopar con la armonía geométrica que define su belleza.

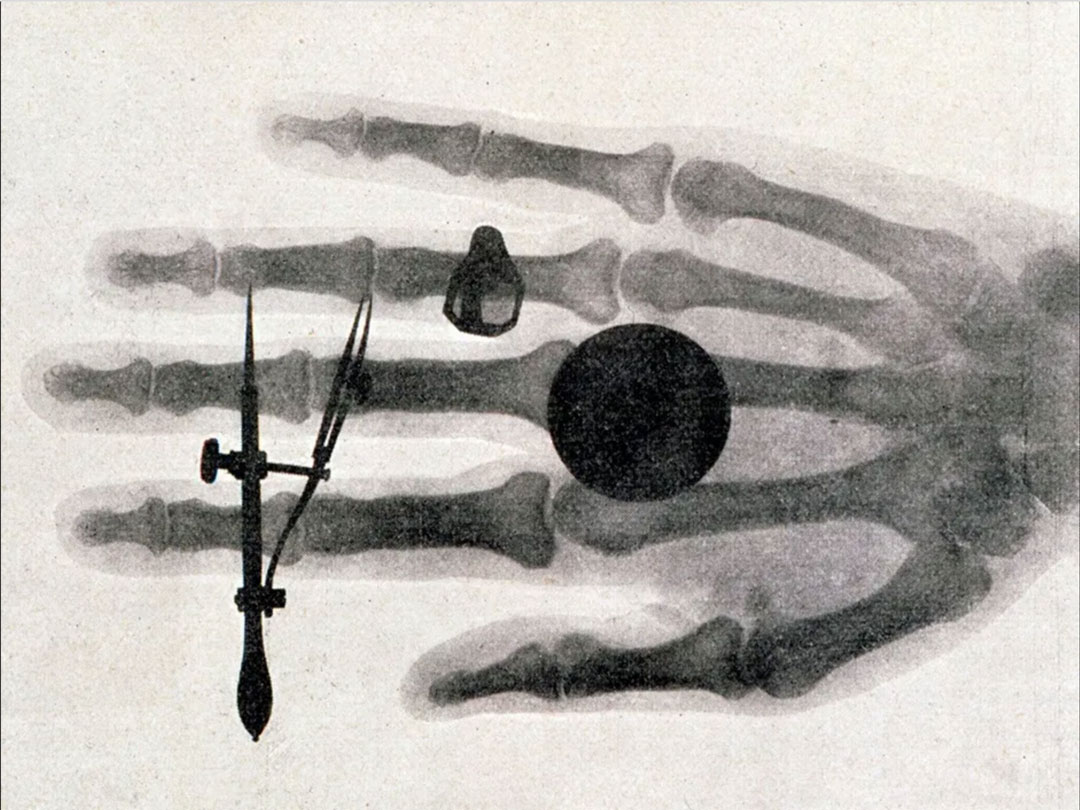

La rigidez de los primeros retratos sugería en sus modelos la solemnidad ante la hechicería inquietante de la fotografía que fijaba el tiempo. El vértigo de la invención multiplicó sus sorpresas: Wilhelm Röntgen atravesó en 1895 la piel de su esposa para mostrar los huesos de su mano en una fotografía al estilo de los rayos x; en 1903 los japoneses iniciaron su imperio tecnológico fabricando una cámara portátil; en 1948 Edwin Land hizo de la magia un acto de vértigo con la cámara Polaroid Modelo 95, que revelaba sus imágenes tras un minuto de exposición; la fotografía fue un hábito hecho vicio cuando el sueño de George Eastman se hizo realidad ante los ojos del mundo en los años 60 con la Instamatic –“una cámara tan fácil de usar como un lápiz”–.

Wilhelm Röntgen fotografía a su esposa

El cine y la fotografía avanzaron como prodigios cercanos. El mundo supuso que las imágenes detenidas sobre un papel o animadas en la pantalla, eran capaces de vencer y rebasar los límites del tiempo registrando a través del lente el esplendor de un ser humano. La fotografía hecha cine hizo del pasado un recuerdo en movimiento. Un acto de espiritismo científico por el que era posible resucitar a los muertos durante una proyección que hiciera brillar con su luz a los fantasmas. El espejismo de los hermanos Lumière trató de reproducir la vida en movimiento a la salida de una fábrica –La sortie des Ouvriers de l’Usine Lumière (1895)– o en la estación de un tren –L’Arrivée d’un train en gare (1895)–, revelándose los hallazgos de los científicos visuales como una forma de entender el mundo a través de un lente así como sus espectadores se acostumbraron a las hechicerías de la pantalla después de padecer los primeros sufrimientos registrados por la mitología del cine –contándose historias misóginas que acreditan a la sensibilidad femenina desvanecimientos en las salas; recordando a los primeros espectadores atemorizados de que una fiera saltara del telón donde rugía; descubriéndose por los testimonios de los primeros proyeccionistas multitudes confundidas ante las imágenes que mostraba una película titulada Sea Waves cuando era posible que el océano se desbordara y los ahogara–.

El carácter documental de las primeras películas se convirtió, inconscientemente, en una exigencia. Si el cinematógrafo reproducía la vida, registrando la crónica urbana de las ciudades donde empezó a exhibirse hacia finales del siglo XIX, animando con su movimiento las fotografías del álbum familiar, la ficción no era otra cosa que una farsa con la que se desvirtuaba el carácter noticioso que revelaba una cámara.

Tras el prestigio adquirido en México por Ferdinand Bernard y Gabriel Veyre, contratados por la familia Lumière para llevar alrededor del mundo la buena nueva del cine, la recreación que planearon de un duelo a pistola en Chapultepec, protagonizado por un par de diputados, transformó el prestigio en suspicacia pues era inadmisible que el cinematógrafo se propusiera “mentir”, jugando con la buena fe de todos los que suponían la verdad explícita en sus imágenes.

Entre el engaño y la estafa surgieron los improperios de los periodistas que en un principio alabaron la utilidad de la cámara para registrar el mundo tal como era, resintiendo luego la posibilidad de que ese mismo aparato fuera una máquina de invenciones.

“Los espectadores”, escribió entonces un reportero refiriéndose al duelo inventado por Bernard & Veyre, “no están en la obligación de saber si se trata de un simulacro o de un lance de honor”.

El cine se consideraba entonces como la verdad más pura y una simulación era capaz de arruinar la buena fe en sus historias. La única irrealidad posible era el ensueño del público. La gracia como transformaba lo que veía en un film, recordándolo, tal vez, a la manera de una ilusión temblorosa.

La guerra en un platón de agua

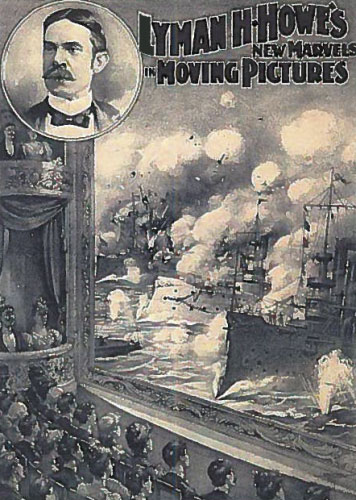

¿Qué habría escrito el reportero si se hubiera enterado de la farsa que montaron, a finales del siglo XIX, dos camarógrafos norteamericanos, Stuart Blackton y Albert Smith, simulando el combate naval que transcurriera en la bahía de Santiago de Cuba hacia 1898, filmándolo en un platón de agua, con barcos de papel, humo de cigarro y unas pulgadas de pólvora?

La guerra Hispano-Americana despertaba el interés del público en los Estados Unidos, que seguía la contienda sin parpadear. Tras la voladura del USS Maine el 15 de febrero de 1898 frente al malecón de La Habana, los ánimos patrios se sublevaron y la información se multiplicó con una escritura sensacionalista en los diarios. La Vitagraph Company tenía en Cuba a Blackton y a Smith como periodistas cinematográficos. Uno de ellos andaba con la cámara de 30 kilos y el trípode, y el otro se encargaba de transportar las cajas con la película. La situación era incómoda. No tardaron en fastidiarse y luego de imprimir su película Luchando con nuestros muchachos en Cuba, decidieron regresar del Caribe a Nueva York. Así lo recordaba, años después, uno de estos genios del truco, Albert Smith:

“Cuando llegamos de Cuba a Nueva York la ciudad hervía de entusiasmo a causa de las noticias de la victoria naval.

“La escuadra del Almirante Cervera, embotellada en Santiago por los buques de guerra estadounidenses, había sido destruida al intentar salir de la bahía. Los reporteros nos preguntaron si teníamos fotografías de la batalla.

“-Claro que sí -contesté, embriagado por el triunfo del momento-, claro que sí.

“No bien llegados a nuestra oficina comprendimos que estábamos en un aprieto. Se había corrido la voz de que la ‘Vitagraph’ tenía vistas de la batalla de la bahía de Santiago de Cuba. ¿Cómo salir de aquel apuro? A Blackton se le ocurrió que podíamos falsificar un combate naval y yo le dije que estaba loco; pero a medida que fueron pasando los minutos fui encontrando la idea mejor y mejor. ¿Por qué no?

“Para entonces los vendedores callejeros estaban voceando en Nueva York fotografías de los buques de las escuadras estadounidense y española. Compramos una colección y recortamos los acorazados. Pusimos encima de una mesa uno de los lienzos grandes del artista Blackton en su bastidor y llenamos el improvisado recipiente con agua hasta una altura de dos centímetros y medio. Para que los buques se sostuvieran en el agua los clavamos con trocitos de madera. De este modo detrás de cada buque quedaba una especie de anaquel en el cual pusimos tres pulgadas de pólvora, tres pulgadas por barco que no nos parecieron demasiado para un combate naval de importancia.

Una batalla en un platón de agua

“Un cartón de media tinta en el cual Blackton pintarrajeó unas cuantas nubes nos sirvió de fondo. Atamos a cada buque un hilo delgadito para hacer desfilar los acorazados frente a la cámara. Necesitábamos que alguien echara humo. En aquellos días, las damas no habían aprendido a fumar, pero la señora de Blackton se ofreció; y el muchacho que nos hacía los recados ayudó a la formación de una densa humareda dándole fuertes chupadas a un cigarro. Oculto detrás de la mesa, Blackton hizo estallar la pólvora con un fósforo sujeto a un alambre, fue tirando de los barcos uno tras otro para hacerlos entrar en escena y agitó las tranquilas aguas hasta hacer encrespadas olas. Yo le di vuelta a la manivela de la cámara y la batalla comenzó”. (Arturo Agramonte, Cronología del cine cubano, La Habana: Icaic, 1966, págs. 23-24).

Tanto Stuart Blackton como Albert Smith quedaron boquiabiertos. Cuando vieron las imágenes no lo podían creer. La imperfección de la película y los lentes de aquella época, según palabras de Smith, permitieron disimular la crudeza de su miniatura. Nadie dudó en alabar lo que significó, para estos dos hombres del cine, filmar en el campo de batalla. Una proeza.

La eternidad reciclada

Transitar del siglo XIX al XX fue para el mundo redescubrirse filmado y contemplar sus memorias como jamás se habían visto. La ilusión óptica del cine impresionó la consciencia del público que consideró como la verdad más absoluta lo que observara una cámara. “Con un aparato así se hará la historia y nuestros postreros verán vivos y palpitantes los episodios más notables de las naciones”, escribió en 1896 un periodista en México, festejando las primeras funciones que presentaran los emisarios de los hermanos Lumière.

La comodidad del hábito testimonial fue perturbada entonces por la ficción que definió otra forma del recuerdo. ¿Cómo seducir al público? Mostrándole los espacios donde transcurría su vida. Una película argentina revelaba la Plaza de Mayo en Buenos Aires hacia 1896, aparte de algunos peatones y ciclistas que recorrían Palermo. Deslumbrado por la frivolidad, un periodista afirmó que el invento de los Lumière fascinaba cuando se podía “reconocer perfectamente a muchas personas que descuellan en nuestro mundo social”. Las salas de cine fueron así cajas negras que vencieron al olvido.

La vanidad consintió a todos los que veían –o creían ver– su reflejo en el cine, sintiendo que las imágenes eternizaban los rasgos del espectador filmado. El asombro fue generalizado cuando en la pantalla se descubrieron movimientos de un realismo cercano al mundo que transcurría fuera de la sala donde se presentaba una película.

Cuando el director John Huston definió la industria de Hollywood como “una jaula para atrapar los sueños”, aludió al mundo de fantasías reales donde trabajó filmando aventuras.

El documental es también una jaula para atrapar los sueños y las visiones que enseñan las actitudes, las formas de vida, los gestos y las costumbres de la memoria que sobreviven al olvido.

“Las películas muestran nuestros hábitos y nuestra vida diaria de forma más precisa que cualquier otro medio”, aseguró a principios del siglo XX el productor Irving Thalberg. “Por esta razón, si dentro de mil años alguien quisiera encontrar una forma de expresión que muestre claramente cómo vivimos hoy, tendrá que remitirse al cine”.

Eran los años 20. No han transcurrido mil años, pero sabemos que Thalberg tuvo entonces la razón.

Al otro lado del espejo

“Juguemos a que existe alguna manera de atravesar el espejo; juguemos a que el cristal se hace blando como si fuera una gasa de forma que pudiéramos pasar a través”, le dice Alicia a su gato en Alicia a través del espejo, una historia en la que se invierte la lógica de nuestras ideas sobre la realidad –no en vano, cuando Alicia atraviesa el espejo todo parece al revés–.

Alicia a través del espejo

¿Cómo atraviesa el espectador de un documental al otro lado de la pantalla para comprender la mecánica del cine y sus representaciones de algo tan maleable como el mundo? ¿De qué manera, así como los pioneros le enseñaron a su público a entender que la cámara reproducía la realidad, el público entendió a través del tiempo que no se trataba de la realidad cuando la realidad podía ser trucada? ¿Que un león se quedaría rugiendo eternamente en la pantalla y que las olas no cruzarían el umbral trazado por la cámara?

El documentalista colombiano Jorge Silva, recordando su trabajo con Marta Rodríguez en la realización de Chircales (1965-1972), ofrece una respuesta posible:

“A ellos [a la familia Castañeda filmada en Chircales] en el proceso de montaje se les proyectaron los materiales en la vivienda, la construcción de la película se elaboró en conjunto, se les mostró el copión. Al mismo tiempo superaban una serie de ideas que tenían acerca de la imagen filmada. Ellos nunca habían visto cine. Según las mujeres, el dueño de la tierra les hizo creer que nosotros éramos muy vulgares, porque filmábamos a las mujeres y luego las poníamos patas arriba y uno podía ver lo que ellas tenían debajo de las faldas. Por eso, cuando estábamos filmando, ellas se reían maliciosamente, pero cuando nosotros les presentamos los materiales, todo fue cambiando”. (Umberto Valverde, Reportaje crítico al cine colombiano, Bogotá: Toronuevo, 1978, págs. 320-321).

Desde la mentalidad arqueológica en la infancia del cine a la madurez del espectador que observa un documental con la sana suspicacia de estar en guardia ante las invenciones de la realidad plasmadas en una pantalla –y de sus realizadores, explicados etimológicamente como los encargados de que un proyecto se haga realidad–, el diálogo entre el lado de allá y de acá de las imágenes nos ha enseñado lo que puede ser un reportaje –un trabajo periodístico de carácter informativo, nos dicen los diccionarios–; una crónica de viajes interesada en vender la tarjeta postal de un paisaje –Colombia, magia salvaje (Mike Slee, 2015) o el oficio del cine como visión publicitaria de una geografía exótica–; una aventura épica que define la paciencia de monjes zen que tienen los documentalistas para hacer de sus deseos cinematográficos una realidad que les puede tomar varios años de sus vidas.

“Las situaciones que me interesan son las que me desafían de manera impredecible”, me dijo en el Festival de Toronto la realizadora neozelandesa Pietra Bretkelly cuando la entrevisté sobre su documental A Flickering Truth (2015).

Aparte de Bretkelly, arriesgándose con su cámara ante la furia de los talibanes que la habrían amenazado tanto por ser mujer como por trabajar con un arte esencialmente visual, los héroes de la película son el director Ibrahim Arify, que huye hacia Alemania tras ser detenido por el régimen Muyahidín, y que regresa años después para salvar los restos de la memoria que pudo rescatar de la bodega donde se pudrían las cintas de la productora Afghan Film, y un personaje entrañable, Isaac Yousif, un hombre que sufrió la orfandad a los trece años de edad y reemplazó a sus padres biológicos con la familia imaginaria de la pantalla cuando se decidió a proteger de la destrucción -¡durante treinta años!– las películas de la productora.

“Mucha gente me advirtió que no hiciera la película”, me dijo Pietra. “Me advirtieron que el régimen político del país era corrupto, que me pedirían bastante dinero para que pudiera trabajar, pero la única manera de saberlo era visitar Afganistán. Una aventura que podía ser todavía más peligrosa cuando el camino hacia Afghan Film pasaba en frente de las embajadas de Italia y Estados Unidos, encontrándome un día con más helicópteros y soldados de los que usualmente veía, mientras todo el mundo estaba atento a lo que pudiera suceder, sospechando que quizá se había cometido un atentado terrorista por parte de un fanático suicida, ¡hasta que me enteré de que Hillary Clinton visitaba la ciudad!”.

A Flickering Truth

Enfrentándose a los riesgos de una situación explosiva, Bretkelly les rindió un tributo a Ibrahim Arify e Isaac Yousif; enfatizó en el poder de la memoria filmada y en la necesidad de preservarla; se enfrentó a sus temores sin hipotecarse al miedo por la urgencia de mostrarle al mundo la ira de la intolerancia en A Flickering Truth: una verdad titilante que nos habla de la forma como se comprometen con sus historias los documentalistas de pura sangre en el mundo.

¿El arte es necesario? Me gustaría saber para qué

Dicho de otra manera por Jean Cocteau: Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. (Sé que la poesía es indispensable, pero no sé para qué).

También lo dijo Mondrian citado por Ernst Fischer en La necesidad del arte: “El pintor Mondrian habló de la posible ‘desaparición’ del arte. En su opinión, la realidad puede acabar desplazando la obra de arte, cuya esencia consiste, precisamente, en ser un sustitutivo del equilibrio de que carece actualmente la realidad. ‘El arte desaparecerá a medida que la vida resulte más equilibrada’ ”.

Monsieur Mondrian: la vida es cada vez menos equilibrada y el arte no ha sido desplazado por la realidad. Al contrario, se hace tan necesario para el equilibrio –o para entender el caos que nos desequilibra–, que el cine responde a los misterios de la realidad en documentales que abarcan desde el ámbito doméstico hasta la historia que decide el rumbo de una comunidad, sin que interesen los riesgos tanto como la búsqueda de la verdad –o de lo que se parezca a la verdad, tan dudosa y esquiva dependiendo de quién y para qué la utilice–.

Sucedió con la serie periodística de Netflix, Who Killed Malcolm X? (Dretzin & Bertelsen, 2020): las evidencias que se ocultaron alrededor de una historia tan sórdida como el asesinato de Malcolm X el 21 de febrero de 1965, cuarenta y cinco años después animaron al fiscal del distrito de Manhattan a reabrir el caso.

Who Killed Malcolm X

Contrastando informaciones dudosas que se produjeron tras el asesinato, señalando a sospechosos posibles como el FBI y los supremacistas blancos, enfatizando en la culpabilidad engañosa de la que acusaron a dos de los sospechosos del crimen –Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson–, la realidad revisada por el documental pudo transformar los testimonios dudosos de esa misma realidad.

El camino de ida y vuelta del cine se cumple así tras una larga historia: si los espectadores de finales del siglo XIX creían que la pantalla debía mostrar la verdad más pura, ahora el cine procura, en términos documentales, que esa verdad se ponga en duda e influya en el destino de sus personajes.

Una reacción que nos regresa a la prehistoria del cine cuando Thomas Alva Edison mostró en su kinetoscopio, patentado a mediados de 1891, el combate entre el campeón de peso completo “Gentleman Jim” Corbet y su retador, Peter Courtney. Dirigido por Edison en su estudio, con una multitud rugiente compuesta por sus empleados y un grupo de periodistas, la película fue un éxito cuando se presentó en Nueva York a finales de septiembre de 1894. Sin que el público distinguiera aún entre el umbral de la realidad y la puesta en escena de esa misma realidad. Admitiendo desde entonces que una mentira puede ser cierta en el cine; que la verdad se puede parecer a la ficción. Despertando los rencores de un racismo irrefrenable cuando el público observaba una pelea polémica como la que sostuvieron otro par de boxeadores en 1910: el campeón blanco, Jim Jeffries, y el atleta del orgullo negro, Jack Johnson. Jeffries no sólo cayó a la lona noqueado por Johnson, también incitó al público de los Estados Unidos a destrozar los teatros donde veían el combate con la ira renovada de una honda intolerancia que no admitía la derrota. Tanto así que una ley prohibió la exhibición de este tipo de películas y su transporte de un Estado a otro en el país.

La realidad y sus delirios eran filmados entonces, como ahora, y su artificio influía en los delirios de la realidad, esa palabra dudosa que enseña en una pantalla lo que nos muestre una cámara.

Coda

“Cuando yo hago fotografía, yo interpreto lo que veo, no es la realidad, es lo que yo vi; sí es la realidad, pero vista a los ojos de Graciela Iturbide. El público, cuando vea mis fotografías, va a interpretar lo que yo ya interpreté, pero a su manera, va a tener un concepto totalmente diferente, quizás, de cuando yo vi ese objeto, ese paisaje o esa persona, que yo interpreté a mi manera. Para mí la fotografía no es la realidad, es una partecita de la realidad, que ahí se coló, pero yo no intento en mi fotografía dar la realidad, simplemente intento, en todo caso, expresar si el público ve en mis fotos lo que yo sentí. Creo que no es verdad la fotografía”.

Graciela Iturbide entrevistada por María Carolina Piña en RFI con motivo

de su exposición Heliotropo 37 en la Fundación Cartier de París, 2022