Laboratorios Frankenstein©

Psychologists have an expression to describe the mindset

of people subjected to random terror: learned helplessness.

Pale Rider, Laura Spiney

En su libro acerca de los riesgos del azar que asedian la salud del cuerpo, la escritora irlandesa Maggie O’Farrell recuerda un momento en el que su hija le revela su deseo de subir a una montaña.

“–¿Podemos subir allí algún día?

–Claro –le dije, mirando la cumbre verde.

–¿Tú y yo solas?

Me quedé un momento en silencio.

–Podemos ir todos –le dije–, toda la familia.

Atenta como siempre al estado de ánimo de los demás, enseguida captó que le ocultaba algo.

–¿Por qué no tú y yo solas?

–Porque… seguro que a los demás también les gustaría.

–Pero ¿por qué no tú y yo solas?

Porque, pensaba yo, porque ni siquiera soy capaz de empezar a decírselo. Porque no soy capaz de nombrarte los peligros que acechan a la vuelta de las esquinas, en las curvas de los caminos, detrás de las peñas, en los bosques enmarañados. Porque tienes seis años. Porque en el mundo hay gente que quiere hacerte daño y nunca sabrás por qué. Porque todavía no sé cómo explicarte estas cosas. Pero un día sabré”.

La anécdota se encuentra al final de un episodio titulado “Cuello”, con el que O’Farrell recibe al lector en el primero de sus “diecisiete roces con la muerte” y continuará con él, quizás perplejo, en sus remembranzas dramáticas, detonadas por órganos que son tan vulnerables como cualquier otro para comprender que la muerte es una reflexión ineludible y que es de agradecer el hecho de que continuemos en el mundo un nuevo día.

I Am, I Am, I Am, llamó O’Farrell a sus memorias patológicas, enfatizando por triplicado la repetición de una frase, murmurada con la insistencia de las letanías, que impide al corazón olvidar las lecciones de la experiencia y su conciencia, según las líneas de Sylvia Plath que sirven de epígrafe al libro, por lo que es aconsejable respirar hondo y escuchar “la consabida fanfarronada del corazón” cuando el simple hecho de un placer tan inconsciente como respirar nos sugiere que la vida permanece; que a pesar de las enfermedades y las dificultades para crecer en el mundo, concluye O’Farrell, “esas cosas son menudencias; lo crucial es la vida”.

Crucial… Un adjetivo que alcanzó niveles épicos desde que a finales de 2019, obedeciendo al ciclo de las pestes al que estamos condenados, un nuevo rótulo de categoría amenazante empezara a descubrir la punta del iceberg tóxico que sería en tiempo vertiginoso alrededor del planeta el Covid-19, revelado con plenitud malsana cuando el calendario nos situó en una cifra rotunda y fascinante para los supersticiosos: 2020.

* * *

¿Era previsible el caos o quizás sólo se trataba de observar con perspicacia los factores que han deteriorado al mundo y permiten suponer los desastres de una peste con argumentos científicos?

Recurriendo a la mitología de Casandra, la profetisa cuyas predicciones fueron motivo de burla en la Grecia antigua, la revista Vanity Fair publicó un artículo («“Prepare, Prepare, Prepare”: Why Didn’t the World Listen to the Coronavirus Cassandras», David Ewing Duncan, Marzo 27, 2020), en el que se reúnen algunos de los pronósticos que desde 2005 han hecho varios científicos y escritores alertando sobre una posible pandemia.

Duncan cita lo que escribió Laurie Garrett, ganadora en 1996 del Premio Pulitzer por sus reportajes desde Zaire sobre la expansión del ébola, cuando anunciara el caos del porvenir en un artículo escrito para la revista Foreign Affairs (“The Next Pandemic?”, Julio/Agosto, 2005), desafortunadamente actual y preciso en su descripción del mundo que nos ha tocado en suerte:

“Algunos países tendrán cuarentenas inútiles, pero altamente disruptivas, o cerrarán sus fronteras y aeropuertos, quizás por meses. Estos cierres interrumpirán el comercio, los viajes y la productividad. Sin duda los mercados bursátiles del mundo se tambalearán y, quizás, caigan precipitadamente. Además de la economía, la enfermedad podría afectar directamente la seguridad global, reduciendo la fortaleza de las tropas y la capacidad de todos los ejércitos, las operaciones de las Naciones Unidas para mantener la paz, y a la policía alrededor del mundo”.

La historia del caos, que se inició en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019, confrontaría las certezas de la especie amenazada por el miedo; ante una enfermedad de consecuencias catastróficas, que viajó por el planeta con un ritmo desquiciado, semejante al que multiplicó los contagios de la gripa española en 1918, aunque las cifras demenciales y, todavía, calculables con un margen de error sepultado por la historia, aventajan desastrosamente a la peste de principios del siglo XX en comparación con la pandemia de principios del XXI.

“La gripa española infectó a una de cada tres personas en el mundo, es decir, a 500 millones de seres humanos”, escribió la periodista científica Laura Spinney en su libro Pale Rider (PublicAffairs, 2017). “Desde el primer caso registrado el 4 de marzo de 1918, y el último, en algún momento de marzo de 1920, la gripa mató entre 50 y 100 millones de personas, es decir, del 2.5 al 5% de la población global –un margen que refleja la incertidumbre que tenemos todavía al respecto–”.

* * *

¿Cómo escribir sobre una tragedia global cuando los viajes se limitaron a la geografía doméstica por el miedo ambiente del coronavirus? ¿En un tiempo en el que nos condenamos a las dimensiones bonsái del espacio rectangular y aséptico de una pantalla? ¿Cuando el mundo se transformó, guardadas las proporciones de la mortandad y de los avances tecnológicos, en un lugar claustrofóbico semejante al que sufrieron durante el siglo XIV los apestados por la Muerte Negra en Europa?

El universo virtual desplazó a la realidad. Hizo de la tecnología un salvavidas para comunicarnos. Nos ayudó a encontrarnos en la distancia. Transformó los placeres sensoriales de la experiencia humana en ilusiones higiénicas, imaginadas cotidianamente a través de las superficies de cristal líquido de nuestros computadores. El ánimo se enfrentó a un maratón kilométrico de altibajos cifrados por la incertidumbre, la esperanza y las depresiones. Un tobogán cambiante según el conteo de fallecimientos alrededor del mundo, ocasionados por un virus que burlaba los cierres de las fronteras. El término globalización fue entonces más riesgoso que nunca por el vértigo con el que nos desplazamos de un continente a otro y estuvimos en peligro de infectarnos de un continente a otro. Contraponer a la globalización un acrónimo surgido de la academia retórica como la glocalización fue imperativo cuando tuvimos que pensar globalmente y actuar localmente para enfrentarnos a la peste según las condiciones económicas y las estrategias de salud que pudiera adoptar cada país.

Los hechos eran concretos en medio de la confusión: una “extraña neumonía” se reportó a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre de 2019. Considerada de manera equívoca por las autoridades chinas, a principios de enero de 2020, como un nuevo brote de SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) –que infectó a 8.000 personas y mató a 774 entre 2002 y 2003–, el rastro de la enfermedad puso en el mapa del Planeta Covid al Mercado de Mariscos de Wuhan, donde sus vendedores y los once millones de habitantes de la ciudad serían los primeros en sentir las amenazas del contagio.

Ante la dimensión de los hechos y el desconcierto por la única noticia que afectaba universalmente al planeta –en paralelo con el virus ecológico del calentamiento global, lento pero inexorable–, asumí la paradoja del cronista inmóvil para viajar desde mi escritorio a través del mundo gracias a una red virtual que me informaba del caos en distintas geografías.

* * *

Los estragos de la zoonosis han hecho historia en las patologías del planeta. El cruce de umbrales por el que un animal puede contagiarle parásitos, hongos, virus o bacterias al ser humano es tan versátil y se adapta a tantas regiones del mundo que un listado como el que registró el escritor David Quammen en su artículo “The Warning” (The New Yorker, Mayo 11, 2020), es elocuente de lo que podríamos considerar como la metáfora de una venganza propiciada por la naturaleza para defenderse de la voracidad gastronómica, comercial o turística de nuestra especie.

Durante la visita que hizo Quammen a un instituto en Atlanta cuyas siglas –NCZVED– podrían estar en una trama de ciencia ficción al estilo de George Orwell –aún más inquietantes cuando se lee lo que resumen: por sus siglas en inglés National Center for Zoonotic, Vector-Borne, and Enteric Diseases o Centro nacional para enfermedades entéricas, zoonóticas o transmitidas por vectores, es decir, por mosquitos, aves, pulgas o ratas–, Quammen entrevistó a científicos que investigaban los virus del ébola “y de su primo letal, el Marburgo”; el virus del Nilo occidental en el Bronx y el Sin Nombre de Arizona; el virus espumoso de los simios de Bali –“que tienen los simios de los templos que merodean entre los turistas”–; la viruela del simio, “que llegó a Illinois con las ratas gigantes de Gambia vendidas como mascotas”; el virus Junín de Argentina y el Machupo de Bolivia; el virus Lasa en África occidental, el Nipah de Malasia y el Hendra de Australia.

Virus agazapados entre los animales, que han hecho de los lugares donde se presentan campos minados por sus poderes letales, como sucedió en Wuhan cuando a principios de enero de 2020 el Covid cobraría, oficialmente, su primera víctima: un hombre de 61 años que sufrió un infarto a causa de la infección.

La pesadilla tóxica que amenazaba al planeta relacionó entonces la novedad de lo que fue encriptado como Nuevo Coronavirus versión 2019 –o 2019-n Cov–, con lo que ya existía para entender de algún modo los orígenes del caos.

Se iniciaba otro episodio de encuentros fatales, en términos biológicos, semejante al episodio del SARS –transmitido al ser humano por los murciélagos que contagiaron a las civetas, un animal famoso en Indonesia y en el universo gourmet del café cuando la recolección que se hace entre sus excrementos de los granos digeridos por este pequeño mamífero son la materia prima, exquisita y refinada, para procesar el “café de civeta”, quizás el más costoso del mundo–, y al episodio del MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio), transmitido de los murciélagos a los dromedarios y a las víctimas de la enfermedad, que empezaron a registrarse a mediados de 2012 en Arabia Saudita y en otros veintisiete países.

Una hipótesis consideró que la cadena del Covid se inició también por murciélagos que contagiaron a los pangolines ofrecidos como parte del menú carnívoro en el Mercado de Wuhan –posiblemente, pues el aprendizaje a marchas forzadas del Covid le ha descubierto a los epidemiólogos que es dudoso ser asertivo ante una enfermedad de expansión vertiginosa, con la que se han cuestionado las certezas del homo sapiens–.

Los pangolines son pequeños acorazados que se enroscan para defenderse, semejantes a osos hormigueros en miniatura, que pueden medir de treinta a cincuenta centímetros y pesar entre dos y treinta kilos, de lengua tan larga como su cuerpo, cubiertos por escamas como si fueran eslabones entre los peces y los mamíferos terrestres, escamas por las que son perseguidos y que los ha condenado a ser una especie en peligro de extinción debido a sus poderes curativos para tratar el asma, el reumatismo, favorecer la circulación sanguínea y ayudar a la producción de leche materna, así como también son animales cazados por su carne, considerada un manjar en países como China y Vietnam, traficándose toneladas de pangolines que nutren los mercados asiáticos a un ritmo de 100.000 pangolines anuales.

La conclusión de la emergencia: es posible que la cadena del murciélago al pangolín a los clientes del Mercado de Mariscos de Wuhan desatara globalmente la pandemia del coronavirus.

* * *

Empezó entonces el conteo de las víctimas con una progresión matemática escalofriante. La ansiedad por aislarnos en refugios que nos ayudaran a prevenir el contagio fue masiva. A principios de febrero de 2020 las cifras del Covid registradas por la Organización Mundial de la Salud descubrían la punta del iceberg que luego congelaría al mundo: China alcanzaba 7.700 contagios y 170 muertos, expandiéndose el virus con rapidez ultrajante a treinta y un provincias del país. La enfermedad dejaría de tener exclusividad geográfica cuando pasó de Wuhan, transportada por una multitud de viajeros, a países como Nepal, Australia, Filipinas, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Vietnam y Taiwán. Los primeros infectados aterrarían a Europa hacia el 6 de febrero. Las noticias transmitieron un desaliento generalizado y el personal sanitario asumió un trabajo de niveles épicos en los extremos de la solidaridad y el heroísmo. Muchos caerían en el frente de batalla. El doctor Li Wenliang, uno de los primeros en alertar desde China sobre el coronavirus, falleció el 7 de febrero en el Hospital Central de Wuhan. La muerte empezó a replicarse en distancias que demostraban el poder incontenible y devastador del Covid cuando Japón, Irán, Francia y Egipto iniciaron su registro de fallecimientos. La suma alcanzaría, a finales de febrero, las 2.800 muertes alrededor del mundo. En Italia se canceló un evento tan emblemático como el Carnaval de Venecia y el mundo tendría una inmersión forzada en el aislamiento de la cuarentena. Se recurrió al lugar común de las atmósferas apocalípticas según la ciencia ficción y sus distopías para explicar y comprender el nuevo orden de una realidad con visos de pesadilla fantástica.

* * *

Una cifra se dice fácil, pero se vive difícil. Cada número es una historia alrededor del dolor o de la manera como alguien logró sobrevivir al contagio. Para darle un rostro a las noticias decidí entrevistar a uno de tantos viajeros que tuvieron que enfrentarse al azar según las circunstancias y la geografía donde los sorprendió la pandemia. La crónica se transformó en la versión de lo que podría ser un documental filmado desde el escritorio, que me permitía soñar con sus imágenes posibles a través de la banda sonora que sugerían la voz y su memoria; una versión periodística del espejismo cuando escuchaba en el refugio doméstico, a través del teléfono, el relato de Paula Garzón, estudiante recién graduada como Maestra en Arte por la Universidad de Los Andes de Bogotá, que intentó, en medio del caos, cruzar el mundo desde Indonesia a Colombia para regresar a casa. La habitación donde la escuchaba me permitió cada tarde evocar desde el confinamiento lugares de distancia kilométrica en relación a Colombia como Denpasar, Pejeng, Ubud o Gili Meno, estaciones por las que Paula se vería cruzando con la incertidumbre acompañando su sombra.

De estatura mediana, cabello largo, liso y negro, piel trigueña y una curiosidad insaciable por las sorpresas del mundo, la historia de Paula cumplía el augurio que la predestinó a viajar por Asia desde el día que decidió tatuarse un elefante. Entonces tenía veinte años y el paquidermo portátil, que la sigue a todas partes en su antebrazo derecho, con la trompa levantada como símbolo de buena suerte, fue desde entonces una señal indeleble que le recordaría su ilusión de ir a Tailandia –un país que hizo del elefante su animal emblemático–.

El sueño por el que trabajó durante cinco años en empresas de tortas y arreglos florales, bares, call centers y librerías la llevó de Colombia hacia Australia en julio de 2019. Estudiar Artes Visuales y Producción en la Universidad Tecnológica de Sídney la situaba en Oceanía con la certeza de que así se reducían a nueve las treinta horas de vuelo que separan a Bogotá de Bangkok.

Mientras preparaba su itinerario hacia el reino de los paquidermos, asistía a clases en la universidad y enfrentaba la rutina laboral de la vida estudiantil ganándose un dinero extra como mesera, cuidando niños o atendiendo los puestos que colocaba en mercados callejeros un negocio de comida orgánica que recorría la ciudad y consentía la dieta vegetariana de su clientela.

Fueron seis meses que la hicieron pasar del entusiasmo a la duda con su elección académica, descubriéndose en una soledad sin tregua cuando en diciembre dejó de escuchar por los corredores de la residencia universitaria el mandarín de dimensiones sinfónicas de sus compañeros chinos, que se habían marchado a visitar sus familias.

Aprovechó para fijarse una ruta, guiándose por los hallazgos de internet, en la que pudiera trabajar y seguir de puerto en puerto por el rumbo que había planeado desde Australia a Indonesia, Vietnam, Laos, Tailandia y, quizás, Camboya y Nepal –donde el significado religioso de los elefantes se desvaneció desde que los convirtieron en mascotas adiestradas y decorativas de bodas suntuosas o como entretenciones para el mercado turístico–. Pero el futuro esperaba con sus misterios a Paula.

* * *

Antes de viajar hacia Indonesia y como si fuera un trompo que quisiera rodar sin pausa a través del mundo, Paula hizo un viaje de 900 kilómetros, al sudeste de Australia, para visitar a una prima en Brisbane, donde aligeró el peso de su maleta cuando le dejó a su prima parte del equipaje que no le haría falta en el reino de los paquidermos. Después regresó a Sídney para embarcarse, el 2 de febrero de 2020, en el avión que la llevaría a Bali. Sin embargo, el azar lanzó los dados de una manera adversa: tras una postergación de nueve horas, su vuelo fue cancelado. Nada grave o sorprendente en las acrobacias impredecibles de los aeropuertos. Con la paciencia de hierro que exigen las aerolíneas, Paula esperó sin desanimarse. Pidió el reembolso de su dinero, consiguió otro vuelo y aunque se pudo embarcar después de un largo suspenso, el azar se prolongó cuando el avión, que ya estaba carreteando, se detuvo en la pista dos horas y tuvo a sus pasajeros anclados en la incertidumbre mientras esperaban que la amenaza de una tormenta les permitiera viajar.

De repente, la turbulencia del clima se apaciguó y el avión de Qantas Airlines partió de Sidney, aterrizando seis horas después en Denpasar, capital de Bali, “la isla de los mil templos”. Una escala intermedia entre Oceanía y el sudeste asiático a la que Paula se animó cuando supo de Green Lion, una organización internacional de voluntariado, fundada en 1998 en Tailandia bajo el nombre de Greenway, con un lema inspirador para los viajeros que cruzan el mundo como una forma de vida: Never Stop Exploring.

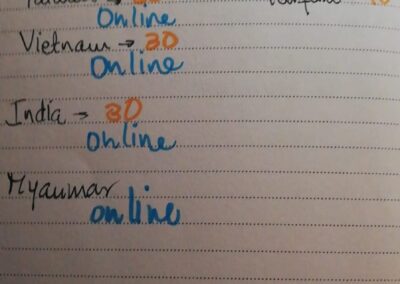

Interesada en el intercambio cultural, la educación y la militancia ecológica en los cinco continentes a los que se ha expandido, Green Lion se encuentra en varios países de Asia: Nepal, India, Sri Lanka, Birmania, Indonesia, Tailandia, Malasia, China, Laos, Camboya, Vietnam y Filipinas.

La suerte empezó a girar de una manera más grata cuando Paula vio en el aeropuerto a Putra, un muchacho balinés con la sonrisa tatuada en su rostro, que la llevaría –en compañía de Lucy, una muchacha que también llegó esa noche a Bali con el cansancio acumulado después del vuelo de 17 horas que había hecho desde Irlanda–, a la localidad de Pejeng, situada a 30 kilómetros de Denpasar, donde están las instalaciones de Green Lion.

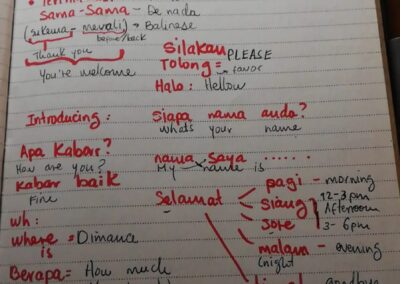

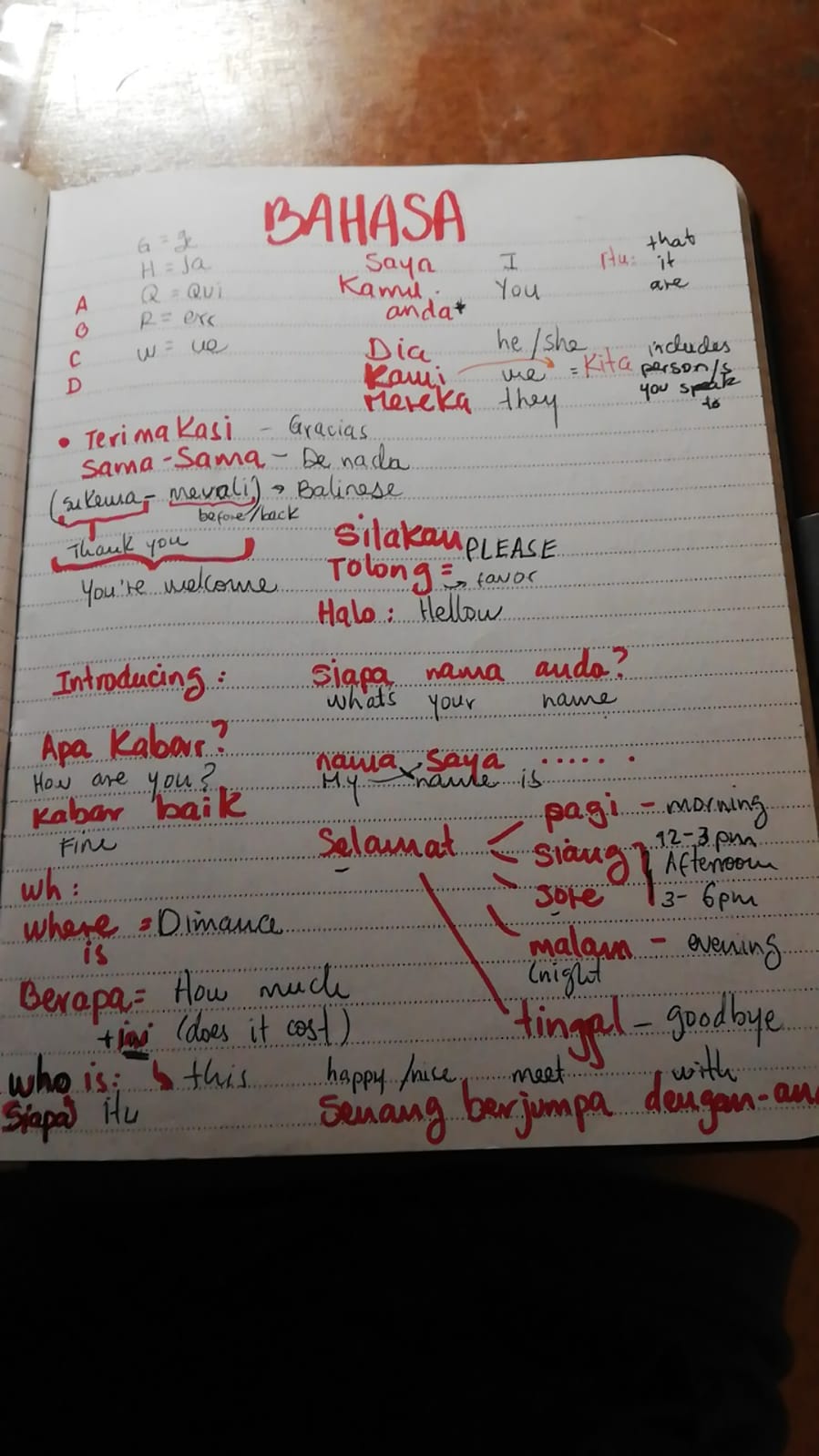

Tras una semana de introducción a la cultura balinesa en la que recibió clases de cocina local, aprendió a pintar sobre tela y recorrió los alrededores de Pejeng, Paula empezaría a vivir en el presente absoluto cuando le enseñaron que en bahasa, la lengua oficial de Indonesia, no hay frases ni en pasado ni en futuro.

Serían las primeras dos semanas de un itinerario que había soñado con prolongar varios meses por la geografía asiática. Trabajó entonces en un colegio, enseñando inglés a un grupo de niños, sorprendidos por su piel trigueña, con la que se invertían los términos de sus referencias étnicas cuando en Bali se considera que todos los extranjeros son blancos –una idea forjada por los japoneses, holandeses y australianos que nutren gran parte del turismo en Indonesia–. Además, los ojos levemente rasgados de Paula encajaban sutilmente en el paisaje humano de Asia, por lo que sus alumnos, cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 12 años, trataron de imaginar cómo sería la gente de ese país distante llamado Colombia.

Misterios que harían de su profesora una referencia exótica, a la que que quizás los niños recordarán algún día cuando vean el mapa y sueñen con el lugar donde nació la muchacha que pasó por Pejeng al principio de un año que sería inolvidable para el mundo entero por la forma como las tragedias se fijan en la memoria de una manera indeleble.

* * *

En The Glamour of Strangeness (Farrar, Straus and Giroux, 2016), un libro de semblanzas sobre artistas que viajaron lejos del lugar donde nacieron, conscientes de que es fortuito el lugar al que se llama “patria” y de que las geografías de adopción pueden ser mucho más estimulantes en términos creativos, su autor, Jamie James –un tejano que se fascinó con Indonesia, donde vivió desde 1999 hasta su muerte en 2020–, cita un fragmento de Preguntas de viaje, el poema de Elizabeth Bishop que intenta descifrar los motivos de la curiosidad para cruzar el mundo: “¿Qué infantilismo es este que mientras queda un aliento de vida / en nuestros cuerpos, deseamos salir corriendo / a ver cómo sale el sol del otro lado?”. (*)

Los personajes sobre los que escribe James sugieren una respuesta: hicieron de sus vidas exilios voluntarios en tierras distantes donde encontraron un nuevo hogar sin intención de repatriarse, como define James a los exotes, una palabra recurrente en el libro para expresar la idea del viaje como aventura artística.

A la historia clásica de Paul Gauguin en Haití se suman en el libro las biografías del pintor javanés Raden Saleh, admirado en la Europa del siglo XIX, donde vivió veinte años; Walter Spies, el pintor, musicólogo y compositor alemán de origen ruso, que viajó a Indonesia, a principios de los años 20, haciendo el camino inverso al que tomara Saleh, prometiéndose que no regresaría jamás a Europa; Víctor Segalen, médico, novelista, poeta, arqueólogo y sinólogo francés, que le dio la vuelta al mundo en veintiocho meses a principios del siglo XX y se interesó por la civilización china con la devoción de un monje budista; la escritora suiza Isabelle Eberhardt, de ancestros alemanes y rusos, fascinada con el mundo árabe, convencida de que era una musulmana nacida en Ginebra, por lo que hizo del Magreb su hogar religioso y literario, y la cineasta experimental Maya Deren, nacida en Ucrania, criada en Siracusa (Nueva York), en trance con el vudú desde que visitó Haití a finales de los años 40 y se hipnotizó con la percusión y los rituales de una religión en la que sería su sacerdotisa más respetada entre Port-au-Prince y Nueva York.

Todos a medio camino entre el mapa del origen y el mapa del encuentro consigo mismos, como el joven maldito sobre el que James escribió en otro de sus libros, Rimbaud en Java. El viaje perdido, acerca de un episodio misterioso en la vida del poeta cuando en mayo de 1876 se incorporó a las filas del ejército colonial holandés y, como escribe James en el prólogo, “poco después de arribar a su guarnición en la zona central de Java desertó y se esfumó en la jungla”.

Una vasta geografía en la que James destaca el panorama cultural de Indonesia como un polo de atracción que deslumbra a los viajeros por sus contrastes marcados con la civilización de Occidente y por la multiplicación de sus templos como legado espiritual y vía de escape a la voracidad del consumo.

* * *

Cuando empacaba en Sídney para viajar a Indonesia, Paula guardó en su morral dos libros: De profundis, de Oscar Wilde, y el que sería con su título una metáfora que describía su aventura, Un artista del mundo flotante, de Kazuo Ishiguro. La novela de Ishiguro, acerca de un pintor japonés que plasma en sus imágenes la memoria de un mundo que podría desaparecer en el laberinto del tiempo y la historia sugería las esperanzas flotantes de Paula en su viaje hacia un lugar donde se sintiera cómoda. Incluso aunque los caminos que se decidió a cruzar hicieran de la geografía una carrera de obstáculos cada vez más difíciles de sortear por la amenaza del Covid-19.

Melati House, el refugio de Green Lion en Pejeng, fue el sitio donde empezó a ver cómo salía el sol “del otro lado”. Una curiosidad en la que no estuvo sola cuando se vio acompañada por el tipo de viajeros de los que habla James en su libro, permeables a las influencias que pueden transformar la perspectiva ante el mundo.

Compartió entonces sus dos primeras semanas en Bali con Betsy, una mujer de Nuevo México, que promediaba los sesenta años de edad, con la que Paula nadaba, practicaba yoga y visitaba el mercado local en su tiempo libre; Justin, un policía de Los Angeles, en tregua con su uniforme durante las vacaciones; Evan, un chico británico que trabajaba en hogares geriátricos y que a pesar de la demencia senil y agresiva de los ancianos se confesaba un apasionado de su oficio; Merijn, un holandés rubio y barbado, que podría caracterizar al marino de una aventura épica, amante de los insectos y los animales, interesado en la Segunda Guerra Mundial, que llegó a Bali con una versión idílica de la presencia de Holanda en Indonesia, según los maestros de su escuela una aventura de colonos heroicos, por la que se fusionaron las dos culturas, cuando se trató de una larga crónica de batallas, esclavitud y conflictos, que se iniciaron en Bali a finales del siglo XVI y se prolongaron hasta principios del siglo XX.

El viaje matizaría los prejuicios y las ideas equívocas. Algo semejante a lo que sorprendió a Paula en España, donde terminó su bachillerato en 2010, cuando en una clase de Filosofía contradijo la visión del profesor sobre el colonialismo y unos de sus compañeros le dijo que tenía que agradecer la cultura con la que Europa había transformado a América.

* * *

El eco de las noticias se insinuó en el colegio donde trabajaba Paula cuando los niños empezaron a llamar a Mandy, otra profesora de inglés que había llegado de China, con un apodo que hacía de la peste una broma.

“¡Corona! ¡Corona!”, le decían los niños, conscientes del lugar donde se originó la pandemia.

Su inocencia sería desvirtuada con el transcurso de los días, en otros sitios del planeta, por la actitud racista que justificaba el odio hacia los chinos culpándolos del malestar planetario. Pero antes de que avanzara la peste y su agresividad, Pejeng era un territorio con la apariencia de una tarjeta postal, en la que sus arrozales tenían el aspecto de una fotografía bucólica y sus mil templos continuaban siendo motivo de peregrinación para las hordas turísticas con las que se tropezaban los fines de semana Paula, Evan y Merijn, todavía ignorantes del distanciamiento social y del uso del tapabocas como protocolos asépticos para prevenir el Covid.

Un territorio en el que tendrían la suerte de conocer al señor Nyoman, a su esposa y a sus tres hijos, dueños de un minimercado cerca de Melati House, al que los llevó la ilusión de una cerveza fría, algo semejante a un espejismo difícil de conseguir en Pejeng. Desde esa noche y hasta que explotó la crisis de la pandemia, la generosidad de la familia hizo del minimercado un lugar que pasó de ser el sitio de los encuentros en el tiempo del bienestar –del que Paula y sus amigos siempre salían con las manos llenas de regalos: frutas, arroz, comida–, a convertirse en uno de los refugios que salvaría a Paula y Merijn de quedar a la intemperie en los días del riesgo por la explosión de la peste.

Aunque el lapso de estadía en Green Lion podía extenderse seis meses, Paula prefirió ahorrar el dinero que pagaría por su voluntariado y al término de la segunda semana, según como había pactado con la institución, se fue a viajar por la isla, a pesar de la dificultad que fue para ella despedirse de sus estudiantes, justo el día de San Valentín en el que los niños le manifestaron su cariño a la profesora exótica con los corazones de papel que le regalaron.

El compañero de viaje con el que Paula se iría en moto a pasear por Bali era un suizo llamado Luc, estudiante de Geografía e Historia, al que conoció en Sídney. Después de que terminó la universidad, Luc visitó Vietnam, de donde pasó a Bali para encontrarse con Paula. Lamentablemente, desde el primer día del viaje, Paula notó que su amigo tosía cada vez que respiraba.

* * *

Una cronología de las epidemias nos enseña que el planeta ha vivido enfermo en medio de las treguas que le permiten recuperarse antes de la siguiente infección.

En el siglo V a. C. el historiador griego Tucídides escribió sobre una peste de fiebre tifoidea que mató a 300.000 personas. El misterio de la enfermedad, la multiplicación de los muertos, la impotencia de los médicos, que morían al exponerse al contagio, harían del pasado sufrido en Atenas una anticipación del futuro en el que otras pestes reciclarían la tragedia y harían de la frustración de la especie ante el contagio un detonante del miedo.

Los dolores de cabeza, el aspecto sanguinolento de los ojos, las diarreas eternas, la tos y el vómito incontenibles, las vejigas purulentas, los síntomas aterradores que manifestaban los enfermos, sobreviviendo algunos de ellos a la fiebre que les perdonaba la vida pero los dejaba ciegos o sin dedos, hicieron de Atenas un lugar riesgoso.

La peste, que se inició en el 430 a. C., terminaría en el 426 a. C.: cuatro años de espanto que, sin embargo, no detuvieron la existencia del hombre sobre la Tierra. Tanto así que aún recordamos a un héroe ateniense, Pericles, “rodeado de gloria”, como traduce su nombre, incluso a pesar de la peste que le causara la muerte.

Una gloria fulminada por la enfermedad, como tantas otras reducidas a su condición más frágil cuando los monumentos que el hombre ha levantado como homenaje a sí mismo no han podido contener las epidemias: sucedió en el Imperio Romano cuando en el año 165 se desató una peste, posiblemente de viruela, que se prolongó hasta el 170, arremetió de nuevo entre el 178 y el 180, y repitió hacia el 189, con una cuota diaria en este último año de 2.000 muertes diarias.

El censo de las pestes revela cifras desmesuradas y una sensación ingobernable de caos mientras la ciencia reacciona: en el siglo XIV la “peste negra” mató en Europa a 25 millones de personas; el sarampión, la viruela y la sífilis contaminaron al continente en el siglo XV; en 1665 se registraron 12.000 fallecimientos por la peste en Londres; las cifras de la “gripa española”, que asoló al mundo entre 1918 y 1920, varían entre los 20 y los 50 millones de muertos –una masacre infecciosa que pudo inspirar al ser humano para solidarizarse entre sí, aunque el homo sapiens se vio amenazado por el homo bellicus: la I Guerra Mundial terminaba al mismo tiempo que aparecía la “gripa española” y en el futuro esperaba la II Guerra Mundial, que desde 1939 hasta 1945 tuvo los efectos devastadores de una peste armada, contándose entre 50 y 60 millones de víctimas, tal vez más si consideramos el azar de la fatalidad que define a las guerras–.

* * *

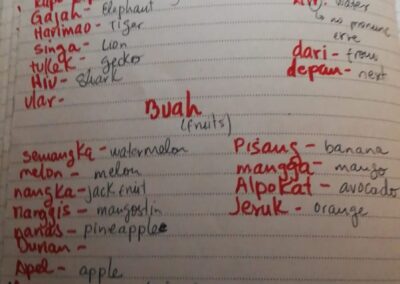

La primera estación del viaje que compartieron Paula y Luc fue Ubud, en el noreste de Bali, a 35 kilómetros de Denpasar, un pueblo donde además de sus hordas de monos –expertos en robar a los turistas–, sus museos, sus galerías y su arquitectura sagrada, se encuentra Goa Gajah, uno de los templos más visitados de la isla, construido en el siglo IX, que tiene en su interior una estatua de Ganesha, el dios hindú del arte de la escritura y la sabiduría, representado con cuerpo humano y cabeza de elefante.

De Ubud se fueron a conocer las playas kilométricas de Canggu; asistieron a la batalla ancestral entre el bien y el mal durante la ceremonia del kuningan; observaron el mar desde el templo Luhur Uluwatu, construido en la orilla de un acantilado de 70 metros de altura; siguieron hacia el noreste de Bali y en las playas de Amed, consideradas uno de los mejores lugares de la isla para bucear, Luc salió de su larga y profunda inmersión con una tos submarina.

Cuando Paula le aconsejó que visitaran al médico y Luc le respondió que sólo se trataba de una gripa que había cogido en Vietnam, defendiéndose con el argumento del aire acondicionado como el culpable de su malestar, para seguir con el viaje en una calma aparente Paula dejó de insistirle y fue así como se embarcaron en una lancha que, durante un par de horas, navegó por un mar borrascoso hasta Gili Meno, una isla al noreste de Bali.

Buscaron un sitio para alojarse, pero Gili Meno, que se recorre en menos de una hora, aburrió a Luc y le propuso a Paula continuar hacia Lombok, “la isla de las mil mezquitas”.

Pasaron así de la mitología hindú a la mitología musulmana en un lugar al margen de los tumultos turísticos, por lo que se habla muy poco inglés, al que destrozó en el norte un terremoto en agosto de 2018, empobreciendo la tierra bajo una capa de lodo y arena.

Un taxista los llevó a las playas de Senggigi, donde se alojaron en un hostal, rentaron una moto y se fueron a conocer la mezquita del Centro Islámico en Mataram, la capital de la isla. El malestar continuó cuando Luc, cuya tos empeoraba, dejó caer al mar el teléfono y la cámara de Paula.

Un viaje feliz, pero accidentado, que los llevó de nuevo a Amed, donde tendrían que permanecer tres días por la gripa y los escalofríos que asaltaron a Paula. No era imposible que se hubiera contagiado mientras nadaba en el mar con el snorkel de Luc. En todo caso, al fastidio de la gripa se sumó un leve atisbo de odio que Paula empezó a sentir por la apatía antihigiénica de su compañero.

* * *

En El diario del año de la peste (1722), Daniel Defoe recuerda las noticias confusas acerca de la plaga que contaminó a Londres en 1665. Advierte sobre la confusión propiciada por los periódicos, sus fake news, la capacidad de reacción del gobierno y la incredulidad de los ciudadanos cuando todo se reducía a la murmuración.

“En aquellos días no teníamos nada que se pareciese a los periódicos impresos para diseminar rumores e informes sobre las cosas y para mejorarlas con la inventiva de los hombres, cosa que he visto hacer desde entonces”, escribió.

Defoe tenía sesenta y dos años cuando publicó su libro. Su relato fue escrito a la luz de la memoria y del recuerdo imborrable que atestiguó en su niñez marcada por el terror. Una crónica de otro tiempo, cuando se tenía confianza en “las cartas de los mercaderes y de otras personas que mantenían correspondencia con el extranjero”, haciendo que las noticias viajaran en la distancia –una situación que se ha transformado con la velocidad de las redes sociales en la temporada del Covid, importando mucho más que una palabra las imágenes que certifican, aunque sean falsas, lo que sucede en el mundo–.

En el diario se alude al gobierno, del que supone que “tenía un informe veraz sobre el asunto”, celebrando sus funcionarios varias reuniones para “evitar que el mal llegase hasta nosotros”.

También se habla de los cambios en la mentalidad de un país que disfrazó el miedo al contagio, sin que le interesara mientras no le concerniera. Hasta que los muertos empezaron a intoxicar la paz de los vecindarios y a perturbar la tranquilidad doméstica; hasta que la peste se admitió como un hecho que hizo de la vida algo distinto a como había sido antes.

* * *

El simulacro de cuarentena por el que Paula se quedó encerrada en el hostal de Amed fue un gesto cauteloso y contrastante con la indolencia de Luc. Los síntomas podían ser los de una gripa extrema o, quizás, del Covid. Sin una consulta médica y confiando en la suerte, setenta y dos horas después del primer aturdimiento Paula se recuperó.

Felizmente, por esos días, su compañero de viaje regresó a Suiza. El vuelo de Luc –que le escribiría a Paula cuando llegó a Europa diciéndole que su malestar se trataba de una neumonía– salió de Denpasar en la misma fecha que Paula viajó a Java por dos motivos: para tomar un curso de meditación y para celebrar su cumpleaños, el 1 de marzo, por lo que cruzó otra vez el mapa de Indonesia. Desde Bogotá, su hermano, vía internet, le regaló una noche en un hotel al lado del aeropuerto donde aterrizó en Yakarta, en el que Paula pudo descansar de la rutina de los hostales y de su dieta económica, nutrida por un caldo picante de vegetales llamado cap cay, premiándose con el bufet que disfrutó en el desayuno.

Viajó entonces a Bogor, a una hora de Yakarta, escapando del caos y la contaminación de una ciudad condenada por el calentamiento global que ha elevado el nivel del mar y amenaza con sepultarla, hacia el 2050, según las proyecciones que advierten sobre el desastre, tanto así que se ha pensado refundarla en Borneo.

Mientras se acercaba la fecha para asistir al curso de vipassana –un tipo de meditación que hace posible enfrentar las tensiones y problemas de la vida cotidiana de forma serena y equilibrada, desarrollando el conocimiento y la paz mental, según el Dhamma Java Vipassana Centre–, Paula se dedicó a conocer Bogor en compañía de un muchacho local que le enseñó las cascadas y los ríos del pueblo, además de un plato típico del lugar, hecho con vegetales salteados, soja, col blanca, judías verdes, tofu y salsa de maní, llamado gado-gado, y una versión delirante y gigantesca de los pancakes, el martabak, originario de India, relleno de carne, ajo o huevo, transformado por la cocina indonesia en una masa que promete las dulzuras insólitas de su relleno, que puede ser de chocolate, banano, almendras trituradas, maní, semillas de sésamo y leche condensada combinada con queso.

En Bogor, “la ciudad de la lluvia”, Paula tendría emociones encontradas. Meditaba en las mañanas con otros viajeros a los que conoció en el hostal donde se alojó –un suizo, un alemán y una rusa, que habían tomado el curso de vipassana–, y el resto del día lo dedicaba a pasear bajo la lluvia inclemente que caía en el lugar. Hasta que la soledad la acompañó otra vez cuando los viajeros regresaron a sus países antes de que estallara la crisis de la pandemia y de que la realidad empezara a doblegarse al dominio del coronavirus: faltaban dos días para que empezara el curso cuando Paula recibió un correo en el que le informaban que a partir de marzo el centro no aceptaría más extranjeros debido a la emergencia del Covid.

* * *

El 11 de marzo fue declarada la pandemia del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud. Los contagios revelaron el pánico que haría detenerse al mundo por las cifras desquiciadas de la enfermedad. En China se reportó un aumento de contagios que promediaron los 100 casos diarios, mientras se reducían drásticamente las exportaciones del país. Irán liberó 70.000 prisioneros de sus cárceles por la expansión de la peste. Italia se confinó en una cuarentena estricta, que afectaría a 16 millones de personas. El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, declaró por primera vez en la historia del país la “emergencia humana de bioseguridad”. La cuota de fallecimientos alrededor del mundo alcanzó las 10.000 víctimas. En la semana del 23 al 29 de marzo España registró 838 muertes en 24 horas y Estados Unidos tuvo la cifra más alta de contagios en el mundo con 124.000 casos y 2.000 muertes, que rebasaría hacia finales del mes con 300.000 contagiados y 4.000 muertos. Kenia, Kazajistán y Honduras reportaron sus primeras muertes. La indiferencia que había demostrado ante el virus el Primer Ministro británico, Boris Johnson, lo redujo al hospital, contagiado por el Covid, al mismo tiempo que en Inglaterra se registraban 980 muertes en 24 horas el 10 de abril. António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, consideró la pandemia del coronavirus como la peor de las crisis que hubiera tenido el planeta desde la I Guerra Mundial.

* * *

Es entonces cuando empiezan a cruzarse en el camino de Paula los obstáculos que tendría que sortear para seguir con su viaje y, hacia mediados de mayo, para volver a Colombia.

Tras recibir el correo del centro de meditación, Paula se contacta con Merijn, que había volado a Filipinas y tenía planeado regresar a Bali por Java para cumplir la promesa que le había hecho a su abuela: visitar el cementerio Kembang Kuning, en Surabaya, al este de Java, donde estaba sepultado su tío abuelo, caído durante la Guerra de Independencia en Indonesia durante los años 40.

Merijn se encontró en Yakarta con Paula y en el tren que los llevó a Surabaya tuvieron otro contacto cercano con lo que podría ser un contagio de coronavirus durante la seis horas que duró el viaje y en el que una mujer, que viajaba al lado de ellos con sus tres hijos, los miraba avergonzada por la tos persistente de uno de ellos.

Hicieron una escala en Yogyakarta, al centro de Java, donde está Borobudur, el templo budista más grandioso del mundo, en el que sus 2.700 relieves, sus setenta y dos estupas sagradas y sus quinientas estatuas de Buda han permanecido en el tiempo desde el siglo IX.

Continuaron hacia Surabaya y el guardián del Kembang Kuning se sorprendió por la multitud de turistas que lo habían visitado ese día: tres. Todos holandeses en busca de sus parientes. Desalentado por la extensión de la muerte en las 5.000 tumbas que inundan el lugar, Merijn pensó que el viaje había sido en vano hasta que Paula, venciendo la indecisión de su amigo, le preguntó por la tumba al guardián, quien respondió de inmediato dónde se encontraba uno de los fantasmas con los que había convivido durante quince años.

Cuando regresaron a Bali, para trabajar en Bangli, un distrito al este de la isla, como profesores de inglés para un grupo de jóvenes que aspiraban a trabajar en cruceros, al cuarto día les informaron que no podían seguir con las clases por un eufemismo que sería cada vez más alarmante: los estudiantes no estaban “en buenas condiciones de salud”.

Aún así, los protocolos de seguridad sanitaria, el uso del tapabocas y el distanciamiento social no se adoptaban todavía en la isla.

Al margen de una realidad que empeoraba por la amenaza del Covid y esperanzada en que no se frustraran sus ilusiones de seguir viajando, Paula confió en poder tomar un vuelo, que había reservado con anterioridad, para ir a Filipinas el 27 de marzo –donde el 1 de abril el presidente Rodrigo Duterte ordenaría al Ejército dispararle a todos los que violaran la cuarentena–. Pero unos días antes la aerolínea le comunicó que el vuelo había sido cancelado.

Tal y como empezó su viaje en Sídney, con retrasos y suspensos, el destino de Paula giraría desde finales de marzo, y hasta el 16 de mayo, como una ruleta al vaivén de las circunstancias.

* * *

El 6 de marzo se confirmó en Colombia el primer caso de Covid tras los análisis que se le hicieron a una chica de 19 años, proveniente de Milán. La presencia del virus alrededor del mundo, las tragedias vividas por el contagio en Italia y España, el estado de alerta universal que hacía de las fronteras límites vulnerados por la peste, la desidia local del rumor callejero que suponía en las noticias algo distante, exageraciones periodísticas, nada de qué preocuparse mientras no les concerniera a los que estaban seguros en el ámbito doméstico, obligaron a que se decretara un confinamiento masivo desde el martes 24 de marzo a la medianoche para los cincuenta millones de habitantes en los dos millones de kilómetros cuadrados del país.

El viaje del virus por Asia y Europa llegó a las costas de Brasil a finales de febrero; continuó hacia México –donde su presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo de la superstición un acto de fe cuando afirmó que sus escapularios le servían de guardaespaldas para evitar el contagio–; visitó Argentina y empezó a dejar su rastro indeseable tras registrarse la primera muerte el 7 de marzo; hizo de Ecuador un cementerio al aire libre con sus muertos tirados en las calles, las funerarias colapsadas, los cuerpos descomponiéndose en Guayaquil por el aliento corrosivo del calor y la Iglesia católica sufriendo por el dilema moral de las cremaciones; desquició a los gobernantes de la región, populistas o abiertamente insolentes con la amenaza del Covid –en Nicaragua, Daniel Ortega convocó a una marcha bajo el lema “Amor en tiempos del Covid-19”, y afirmó con el tono de un profeta bíblico que la pandemia era “una señal de Dios” por el mal camino que había tomado el mundo “gastando miles de millones en bombas atómicas”, una declaración aventajada por otro mandatario de su estirpe, no en términos ideológicos, pero sí en su actitud autocomplaciente como Jair Bolsonaro en Brasil, convencido de que el coronavirus era sólo una “gripezinha”, sobredimensionada por los grandes medios, respondiéndole a una periodista que le preguntó sobre la cifra de muertes en Brasil, que sobrepasó a las de China a finales de abril, contándose en el país 72.000 casos y 5.000 muertes: “Soy un Mesías, pero no hago milagros”; un presidente capaz de parodiar a su mellizo político, Donald Trump, quién aseguró que el coronavirus era simplemente una gripa y se podía prevenir inyectándose desinfectantes que limpiarían los pulmones–.

“Algunos líderes parecen criminales que no merecen otra cosa que un juicio y prisión por intentar mantener la economía de sus países activa, por ejemplo, al insistir en que los trabajadores ‘vuelvan a la normalidad’ (Jair Bolsonaro) y al vender la doctrina de la ‘inmunidad de grupo’, la convicción letal de que el crecimiento de la economía a largo plazo y los recortes presupuestarios de los sistemas de sanidad pública se promueven mejor si dejamos que el virus se extienda y aumentamos las tasas de mortalidad a corto plazo”, escribió el politólogo australiano John Keane en su artículo “La democracia y la gran pestilencia” (Letras Libres, Mayo 1, 2020).

* * *

La expansión del virus, el cierre de fronteras, la sensación de naufragio que tenían los extranjeros atrapados en Indonesia como versiones contemporáneas de Robinson Crusoe a la espera de un vuelo que los llevara a sus países, hicieron de la emergencia una carrera contra el destino, que obligó a Paula y Merijn a tratar de resolver como pudieran lo que parecía imposible: cruzar el mar de un continente a otro y volver a casa.

La advertencia que les hizo Evan, preocupado por el cerco que rodeaba a sus amigos cuando los visitó en Bangli, empeoró las cosas: el gobierno de Inglaterra le había dado tres días para salir de Indonesia, por lo que Evan les aconsejó que se marcharan cuanto antes.

Paula se contactó con sus padres y les pidió, por la claustrofobia tecnológica que se sumó a la física debido a la velocidad de tortuga que tiene el servicio de internet en Bangli, que trataran de encontrarle un vuelo para viajar a Colombia –aunque el gobierno hubiera decretado el cierre de fronteras a partir del 17 de marzo y prohibiera el ingreso de vuelos internacionales desde el 23 de marzo hasta el 23 de abril, sin importar que los pasajeros fueran extranjeros o connacionales–.

A las dudas se sumaron las promesas inciertas del universo virtual. Según la navegación que habían hecho sus padres y sus hermanos en internet, Paula podría marcharse de Indonesia el 21 de marzo partiendo de Denpasar hacia Sídney, de donde saldría en un vuelo de United Airlines a Estados Unidos –con dos escalas: Los Angeles y Houston–, y llegaría a Bogotá un día después si el trayecto hubiera sido posible en un mundo ideal que no estuviera trastornado por la catástofre de la pandemia. Algo imposible cuando Australia cerró sus fronteras a todos los que no fueran residentes en el país o en Nueva Zelanda.

Merijn también intentó viajar a Holanda, hizo reservaciones en dos vuelos y supuso que tendría que estarse un tiempo indefinido en Bali cuando los cancelaron –en uno de ellos estaba a punto de abordar cuando la aerolínea les informó a los pasajeros que se había dañado el avión y que no podrían viajar–.

Mientras se acercaba la celebración del fin de año, festejado en Indonesia el 25 de marzo, Paula contactó a la embajada de Colombia en Yakarta. La respuesta que recibió por correo fue generosa y solidaria con su situación: le sugerían comunicarse telefónicamente para “brindarle una atención personalizada y ajustada a su caso específico”; le avisaban de la prohibición que tenían los vuelos internacionales a Colombia; en caso de que tuviera un vuelo de salida le pedían que hablara con su aerolínea para que reprogramara el vuelo y le reembolsaran su dinero, y le recomendaban que, por el momento, no regresara al país.

“El punto positivo es que, atendiendo la situación de cierre de fronteras en algunos países por el Covid-19, la Oficina de Inmigración de Indonesia podrá expedirle un Permiso de Estadía de Emergencia (Emergency Stay Permit –ESP–)”, decía un párrafo del mensaje.

Una estadía que transcurrió en el limbo de la incertidumbre durante los cuatro días que Paula y Merijn estuvieron en un hostal junto al aeropuerto de Denpasar, listos para abordar un avión tan pronto como recibieran el aviso de un vuelo que nunca sería posible; en la que pasaron del optimismo al desconcierto, como le sucedió a Paula, acorralada por la misma suerte de Merijn en alas de Jetstar, una aerolínea de bajo costo que tiene su sede en Melbourne, cuando en otro intento por salir de Bali viajó de Denpasar a Yakarta y su ilusión por cruzar al menos a Estados Unidos se frustró cuando la empresa canceló el vuelo y la obligó a volver a Denpasar.

* * *

A partir de marzo, cuando la OMS declaró la pandemia del coronavirus, su noticia cubrió, como ninguna otra, a la totalidad del planeta, sin distinciones geográficas, culturales o económicas.

“Puede que las cualidades ‘democráticas’ de este virus tan contagioso, su destacada capacidad para alcanzar a cualquiera de forma indiscriminada, golpeando a Harvey Weinstein, Boris Johnson y el príncipe Carlos, reduzcan el espacio para el estigma”, escribió Keane en “La democracia y la gran pestilencia”.

Aún así, la violencia como estigma nacional en Colombia se tradujo de manera paradójica en amenazas contra los médicos por aquellos que los consideraban apestados por naturaleza debido a su trabajo –una actitud contrastante con el trato que en España se les dio a los médicos cuando eran aplaudidos a las ocho de la noche por la gente que salía a los balcones y ventanas de sus casas–.

A finales de abril un pediatra encontró junto a la puerta de su apartamento, al norte de la ciudad de Bogotá, una sentencia de muerte: “Doctor, si no se va matamos a su esposa e hijos”. Otro médico, que sobrevivió al coronavirus, recibió la siguiente amenaza cuando regresó a la clínica donde trabajaba en Cali: “Si mi mamá se muere, se muere usted, doctor”. El doctor José Julián Buelvas, internista de una clínica en Soledad (Atlántico), recibió dos coronas fúnebres y una nota anónima por supuesta negligencia ante una paciente que murió contagiada por el Covid.

Cada país resolvió su temor ante el coronavirus de diferentes maneras: Duterte amenazando con dispararle a la gente en las calles de Filipinas; la policía de la India golpeando con las temibles varas de bambú llamadas lathi a los ciudadanos que infringieran el confinamiento; en China censurando a la prensa y persiguiendo a los africanos durante la pandemia, replicándose el racismo en Francia por Jean-Paul Mira, del Hospital Cochin de París, y Camille Locht, del Instituto Nacional Francés de Sanidad e Investigación Médica, cuando sugirieron que se probara una vacuna contra el coronavirus en África, como se había hecho con las prostitutas para investigar sobre el Sida.

John Keane: “En Londres y Bruselas, Copenhague y otras ciudades, afirmaciones incendiarias sobre el virus de Wuhan provocan insultos y palizas a chinos, solo por hacer lo correcto cuando llevan una mascarilla en público o simplemente por ser chinos. Hay actos vandálicos contra antenas de 5g en el Reino Unido y los ingenieros de telecomunicaciones reciben insultos de promotores de teorías de la conspiración convencidos de que la mejora de las conexiones de internet y el virus son tramas chinas coordinadas para hacerse con el país. Memes cargados de odio y calumnias sarcásticas contra los asiáticos en general se extienden en plataformas como 4chan, Gab y Telegram”.

La inocencia con la que los niños de Melati House llamaban “Corona” a la profesora Mandy, perdería su aire infantil cuando se convirtió en una espiral de agresiones según la perspectiva del poder y su mentalidad desquiciada, encarnadas en uno de los hombres “más peligrosos del mundo” –como llamó Mary Trump a su tío Donald en un libro que descubre los orígenes de sus perturbaciones, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Simon & Schuster, 2020)–, quien dirigió de manera tendenciosa la suspicacia racista de sus electores cuando llamó al Covid el “virus chino”. Una actitud reforzada por algunos de sus aliados políticos: el congresista texano John Cornyn, quien insistió en la denominación de origen del virus con una declaración peligrosamente irónica, asegurando que le parecía lógico que el Covid hubiera surgido en un país donde “la gente come murciélagos, serpientes y perros” –ocultando Cornyn su orgullo por un manjar de la culinaria texana: serpiente de cascabel con ajo y limón– o Michael Caputo, nombrado en abril de 2020 como Subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, quien publicara a principios de marzo, en su colección de tweets insultantes, que el origen del coronavirus en Wuhan era comprensible cuando para él los chinos “chupaban sangre de murciélagos rabiosos como aperitivo y se comían el trasero de los osos hormigueros”.

* * *

Durante el vuelo Denpasar–Yakarta que hizo Paula de ida y vuelta, Merijn, creyendo que su amiga no volvería a Bali, se fue a Pejeng, donde pasó la noche del 23 de marzo en casa del señor Nyoman. Pero así como el azar hizo que Merijn se cayera de la moto cuando viajaba a Pejeng, quedando con algunos moretones en su cuerpo e incomunicado temporalmente por el teléfono que perdió en el accidente, también haría que se encontrara de nuevo con Paula el 24 de marzo. Buscaron entonces un hostal para no incomodar a la familia durante el nyepi o día del silencio, posterior al día de año de nuevo, un día ritual en el que todo se detiene en Bali, se ahuyenta a los demonios, se observan las prohibiciones del fuego, los viajes, la actividad y los espectáculos, y se medita; un día contemplativo para relajarse ante las prisas del mundo; un silencio prolongado setenta y dos horas por el gobierno como medida preventiva para ahuyentar con el aislamiento a los demonios del Covid.

Sus opciones: quedarse en Pejeng –donde tendrían que refugiarse por el decreto del gobierno que extendió el confinamiento del nyepi tres días como medida de seguridad sanitaria– o seguir viajando, al menos mientras se pudiera.

Decidieron darle otra vuelta a Bali durante una semana. Fueron a Ubud, donde Paula descubrió un sitio para trabajar como voluntaria, la Bali Animal Welfare Association (BAWA), fundada en 2007 por Janice Girardi, una japonesa criada en Estados Unidos, interesada en las artesanías y la joyería indonesias desde que visitara Bali por primera vez en 1973, además de recoger y proteger en el orfanato canino de la asociación a los perros abandonados de la isla.

Antes de empezar a trabajar, una semana después de registrarse en BAWA, Paula y Merijn viajaron por la soledad de un mundo desierto, donde los hostales empezaron a cerrar sus puertas, la vida diaria terminaba prematuramente en las calles por el toque de queda, las playas eran visitadas por algún vendedor de frutas o por turistas que surfeaban y trataban de ver delfines, y en el que los equipos de fumigación intentaban contener el virus mientras el ritmo del universo se detenía lentamente.

De nuevo en Ubud, donde consiguieron un hostal que sería su casa durante esa temporada, salían a pasear con los perros del orfanato en días hirvientes y prolongados, que harían arder la piel de Merijn y le secaron el cuerpo a Paula, deshidratada hasta caer enferma justo cuando Merijn –dos semanas después de estar consolando la tristeza de los perros abandonados a los que adoptaban para acompañarse con ellos varios turistas con la condición de llevárselos a su país–, tuvo la suerte de viajar a Holanda, apenas un día antes de que cerraran definitivamente los aeropuertos en Indonesia.

La suerte de Paula quedó entonces en manos de la embajada. El 27 de abril tiene una videoconferencia con Juan Camilo Valencia, embajador de Colombia en Indonesia, en la que se resuelven varios interrogantes acerca del vuelo humanitario que repatriaría a los treinta y dos colombianos anclados en el país y en otros lugares de la región –aparte del sudeste asiático, en Tailandia, Singapur, Hong Kong y Australia, donde estaban 800 personas interesadas en abordar un vuelo de 370 sillas, sin contar con los pasajeros que subirían al avión en las escalas que hiciera en Nueva Delhi y Ámsterdam–.

Tres días más tarde, el 30 de abril, Paula, al vaivén entre la soledad y la nostalgia que le produce la ausencia de Merijn, aparte de la incertidumbre que nubla sus días, recibe un auxilio de la embajada para alimentación y alojamiento. Consiente su ánimo permitiéndose probar el chocolate, una joya para el paladar en Bali, y se cambia a un hostal donde no sufra las impertinencias del joven que administra el sitio al que se movió después de quedarse sola y que la criticaba por su independencia para atravesar el mundo con una libertad que le parecía moralmente dudosa.

También inicia, con el apoyo de su familia, una colecta por internet, recurriendo a la figura de donaciones conocida como crowdfunding, con la que espera ayudarse para recoger, en la semana que tiene de plazo para conseguir un cupo en el vuelo, los US $ 2.800 dólares que la aerolínea Garuda Indonesia cobra para cubrir los costos de la tripulación y la gasolina.

Tras hacerse una prueba de coronavirus que le garantiza sumarse el 16 de mayo al tumulto del avión cuando sale negativa, Paula deja atrás Bali, el escenario de una felicidad que estará en su memoria a pesar de que hubiera sido frustrada de una manera abrupta por la furia de la peste.

Serían algo más de treinta horas para atravesar el mundo desde Indonesia a Colombia después de abandonar Denpasar; aterrizar en Yakarta; recibir cuando se registraba con la aerolínea un kit de antibacterial y tapabocas; esperar al resto de pasajeros, sin bajarse del avión, una hora en Nueva Delhi y dos en Ámsterdam –donde pensaría en Merijn y disfrutaría del aire fresco que entraba por la puerta del avión–; un vuelo en el que un funcionario de la embajada, que los acompañó desde Yakarta, hizo un registro gráfico del viaje y en el que, cuando aterrizaban en Bogotá, los 366 pasajeros que ocuparon el avión tendrían tres sorpresas sonoras saliendo por los parlantes del avión: el mensaje de bienvenida que había grabado el embajador Juan Camilo Valencia; las notas de “Colombia tierra querida”, que revivieron la música de Lucho Bermúdez, y un guiño coloquial de parte del piloto indonés: “Welcome to Colombia, ¡parceros!”, seguido por una azafata que salió envuelta con la bandera para recibirlos.

Cuatro horas después de hacer todos los trámites para ingresar al país, tras realizarse en el aeropuerto exámenes que comprobaran que no estaba contagiada y a salvo de la incertidumbre que la acompañó los últimos días de su viaje, Paula tuvo que contenerse para no abrazar a su padre. Aunque había varios buses de la cancillería para repartir a los pasajeros por la ciudad, autorizaron al padre de Paula a llevarla a su casa, en compañía de una compañera de viaje que, coincidencialmente, pasaría su cuarentena en un apartamento que había conseguido en el mismo vecindario. Con el equipaje rociado por litros de alcohol y la seguridad sanitaria exigida por el aeropuerto para cruzar la frontera, Paula se vio de nuevo en la ciudad de la que había partido en julio de 2019. En el puerto de llegada más seguro que podía tener en ese momento en el mundo la esperaban su madre, su hermano y su hermana menor. Abrazó a su familia a través de la cortina de plástico con la que forraron la puerta de la habitación donde Paula pasaría la cuarentena, acondicionada con chocolates y golosinas por su madre y por una galería de dibujos que hizo su hermana para decorarla. Aunque se sintiera en una nube de la que quisiera aterrizar en esos días, con los recuerdos de Bali flotando a su alrededor, Paula y su familia organizaron de nuevo el equilibrio perdido por la incertidumbre; la gracia de vivir tranquilos cuando la artista del mundo flotante estaba de nuevo en casa.

(*) Versión de Laura Crespi en www.opcitpoesia.com

Vea >> LA RUTA DE PAULA GARZÓN: A LA SOMBRA DEL CORONAVIRUS

Cartografía que muestra cómo fue el viaje de la protagonista de la crónica.